Autore: Editor Einaudi

Un libro bellissimo, particolare. Falcinelli è riuscito a scrivere un libro in fondo tecnico sui colori con un divertimento quale raramente capita di incontrare. Un miracolo Corrado Augias

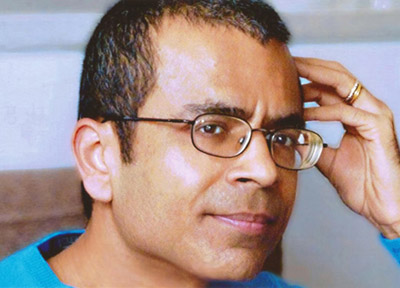

Riccardo Falcinelli è uno dei più apprezzati visual designer sulla scena della grafica italiana, che ha contribuito a innovare progettando libri e collane per diversi editori; suo è anche il progetto grafico di Einaudi Stile Libero, per il quale ha appena pubblicato Cromorama, il suo ultimo lavoro.

Il libro parla del colore, del suo uso, della sua percezione nel tempo. Come lo stesso autore suggerisce, «non è un saggio storico, ma un racconto in cui alcuni fatti storici circoscritti sono usati come un liquido di contrasto per far emergere le tipicità del mondo contemporaneo. È insomma la storia del nostro sguardo moderno, e di come si è formato».

Falcinelli mette insieme opere d’arte, frutti, oggetti di uso comune e li unisce con interessanti disamine storiche e altrettanti aneddoti, che fanno di Cromorama un racconto «bellissimo, particolare. Falcinelli è riuscito a scrivere un libro in fondo tecnico sui colori con un divertimento quale raramente capita di incontrare. Un miracolo» (Corrado Augias, Quante storie, link).

Il lettore scoprirà che nell'antica Roma i mantelli dei più alti magistrati, e dello stesso imperatore, erano di color porpora perché era un pigmento costosissimo che si ricavava da alcuni molluschi dell’oceano dopo lo stretto di Gibilterra, davanti alle coste del Marocco; scoprirà come mai madame Bovary era circondata dal blu, perché la Madonna storicamente indossa proprio quell'abito azzurro o perché le matite sono verniciate con l’ormai canonico smalto giallo.

«Tutti i libri che parlano del colore sono libri di storia dell’arte. E mi sono detto: “io voglio scrivere un libro che spieghi come funziona il colore mettendo insieme le grandi opere d’arte e le cose banali che abbiamo intorno tutti i giorni”» (Riccardo Falcinelli ospite di Corrado Augias, Quante storie, link).

Partendo proprio dal colore, Falcinelli offre anche un’acuta e attenta analisi della società attuale, nella quale la produzione di oggetti e di contenuti punta ad una standardizzazione, un’uniformità che sta mutando anche la percezione delle cose nel consumatore: «In realtà noi abbiamo introiettato lo statuto di questi oggetti di somigliarsi fra loro e siamo inclini a preferire sempre quello più uguale agli altri. Pretendendo la serie e non l’eccezione, vogliamo comprare non il singolo oggetto ma la sua idea».

Anche la percezione del colore è variata, e varierà, nel tempo. Un esempio: nel medioevo il blu veniva considerato un colore caldo, il giallo un colore freddo perché associato ad un metallo. Falcinelli ci ricorda «che niente è sempre stato così. Gusti, regole, divieti… tutto cambia. Quello che oggi è inaccettabile, è stato fighissimo in un altro momento e tornerà ad esserlo» (Elena Stancanelli, «la Repubblica»).

Intrecciando storie su storie, e con l'aiuto di 400 illustrazioni, Falcinelli ha scritto un libro «di una bellezza sfolgorante. Un oggetto che scatena il desiderio, impaginato in maniera perfetta, con immagini che incantano» (Elena Stancanelli, «la Repubblica»)

Il libro di Riccardo Falcinelli Cromorama è di una bellezza sfolgorante. Un oggetto che scatena il desiderio, impaginato in maniera perfetta, con immagini che incantano Elena Stancanelli, «la Repubblica»

Il gemello stilistico e tematico di Mad Men, soprattutto per la capacità di Weiner di analizzare come status sociale, ricchezza, genere e classe definiscono tutti noi The New York Times

Matthew Weiner è noto per essere il creatore della fortunatissima serie Mad Men e uno dei produttori esecutivi dei Soprano. Heather, più di tutto è il suo esordio letterario, un thriller spiazzante che sembra un lungo piano sequenza. Per il New York Times il libro «è il gemello stilistico e tematico di Mad Men, soprattutto per la capacità chirurgica di Weiner di analizzare come status sociale, ricchezza, genere e classe definiscono tutti noi».

In Italia, Diego De Silva ha scritto che, «come nelle indimenticabili stagioni della serie, in Heather suona costante la musica di una rassegnazione, di una tristezza di fondo che muove i personaggi di Weiner a vivere nella consapevolezza che il mondo non cambia, che ogni storia è una storia di sconfitte ma sono quelle – quelle, e non altre – che uno scrittore racconta» («Tuttolibri – La Stampa»).

I coniugi Breakstone avrebbero voluto di più: più successo, più denaro, più gratificazioni nel lavoro. Mark «non era l'uomo più ricco di New York, ma poteva comunque fare la maggior parte delle cose che facevano i ricchi, tranne comparire sulle riviste». Karen si è sposata in età matura, abbandonando il suo lavoro senza rimpianti per diventare moglie e madre. Nessuno dei due si è mai sentito completamente soddisfatto, davvero apprezzato per il proprio valore… ma il benessere sembra colmare tutte le mancanze.

La nascita di Heather illumina la loro vita, è bella, solare, empatica, ammirata, «non era una bambina come le altre, era venuta al mondo per far star meglio le persone». È il solo « traguardo che hanno raggiunto in una vita per il resto mediocre, e tollerabilmente infelice» (Diego de Silva, «Tuttolibri – La Stampa»). Cresce con una madre amorevole che la avvolge con le sue attenzioni e con un padre che lotta per avere spazi affettivi con lei.

Nulla fa prevedere l'incontro di Heather e Bobby. Bobby vive nel buio di una esistenza violenta, ha conosciuto droga e prigione, ha trascorso la sua infanzia tra tossici e ubriaconi, ha una madre ma tanti possibili padri, «aveva mangiato mozziconi di sigaretta e bevuto birra prima dei dieci anni».

Quando il ragazzo vede Heather decide che avrebbe posseduto «ogni sua parte e sarebbero stati una cosa sola e lui sarebbe diventato l'inizio e la fine di tutto». Due mondi lontanissimi, in mezzo il destino che ribalta progetti e aspettative e i genitori della ragazza, disposti a tutto pur di proteggerla:

«Il romanzo di Weiner parla delle estreme conseguenze a cui conduce la volontà d’impedire la contaminazione dell’oggetto d’amore, ovvero del terrore che la persona che più ami vada libera nel mondo e si mescoli con vite di segno differente, si sporchi (se è quel che vuole), in un certo senso tradisca» (Diego de Silva, «Tuttolibri – La Stampa»).

Ad ogni singola pagina di questo pur breve romanzo, vibravo letteralmente di tensione in attesa dell'ineluttabile finale. Prima di arrivare al cuore del libro, ogni personaggio deve passare sotto l'affilatissima lama della scrittura di Weiner in un crescendo degno di un quadro di Bosch Nick Cave

Weiner offre al lettore un quadro spietato della società, costruisce una storia vibrante di tensione, «un noir dai tocchi secchi e brutali» (Michele Neri, «GQ Italia») che lo tiene avvinto fino alla fine. «Con uno stile riepilogativo, che non rischia mai l’approssimazione ma (al contrario) definisce accuratamente il profilo dei personaggi e la sequenza degli avvenimenti nevralgici di cui sono fatte le loro vite, Matthew Weiner racconta l’insuperabilità del divario sociale e l’invalicabilità di mondi inconciliabili, dove il dramma prevede sempre il capro espiatorio e la verità si occulta» (Diego de Silva, «Tuttolibri – La Stampa»).

«Heather, più di tutto è una lettura che non si riesce a mettere giù; ma è anche una diagnosi sottile della malattia che avvelena il cuore dell’America contemporanea, una nazione tronfia dell’autocompiacimento della borghesia liberal e ribollente della rabbia e della paranoia di chi vive ai margini. Questa è la terra di Trump, in tutta la sua follia e drammaticità» (John Banville, «The Guardian», link).

Un'opera civile e insieme intima, che scava alla ricerca di un'identità le cui radici affondano nei mille diversi volti di un paese grande, bellissimo e tormentato Nick Cave

Con il suo ultimo lavoro, Questa nostra Italia, Corrado Augias «è andato alla ricerca della vera natura di noi Italiani» (Lilli Gruber, Otto e mezzo, link). Con la solita e riconoscibile voce pacata, l’autore costruisce il romanzo della nostra nazione e, attraverso un viaggio nei luoghi, nel tempo e nella memoria, racconta le tante storie che hanno fatto la grandezza e la miseria del nostro Paese. Scavare nel passato è l'unico modo per capire la crisi di oggi: non è sufficiente scrutarla, seguire la cronaca, osservare ciò che quotidianamente succede.

L'identità di un popolo si costruisce nel tempo e bisogna ripercorrerlo per comprendere. In Italia «questa identità non è facile trovarla forse per la semplice ragione che non c’è. Troppa storia, troppi chilometri da su a giù, troppi secoli, il peso di un lunghissimo passato fatto di guerre, risse tra vicini, odi sedimentati, un differente sviluppo economico, tutte cose che non facilitano la condivisione». Però, se c’è una cosa che ci tiene insieme come italiani, è la ricerca e il raggiungimento, spesso, della bellezza. Come sostiene lo stesso autore, «noi siamo il Paese dell’armonia, abbiamo inventato gli equilibri architettonici, dei giardini, del paesaggio. Quando si parla di questo, si parla di un nostro carattere fondativo, quello che non abbiamo ottenuto in potenza, l’abbiamo ottenuto in bellezza».

L’Italia, o meglio le “Italie” visitate in questo viaggio, suscitano una nostalgia dolorosa e malinconica Paolo Mauri, «la Repubblica»

L'autore, che ha fatto «del leggere e dello scrivere il suo mestiere», per raccontare l'Italia non si affida solamente ai ricordi personali, ma prevalentemente a scrittori e poeti perché crede che «in loro ci sia una specie di sesto senso» che permette di «captare al primo apparire segnali che alle persone comuni sfuggono o vengono colti più tardi». Ecco allora le voci di De Amicis e D'Annunzio, di Leopardi e di Gobetti; le suggestioni letterarie si intrecciano alle storie delle città, Napoli, la Torino di Levi, Pavese e dell'Einaudi, Venezia e il suo ghetto…

«L’Italia, o meglio le “Italie” visitate in questo viaggio, suscitano nostalgia. Non tanto l’ovvia ammirazione di un passato di cui restano infinite testimonianze, quanto piuttosto la nostalgia di un Paese che sappia nel futuro preservare ciò che ha di meraviglioso continuando a creare meraviglie. Le premesse non ci sono e dunque, ecco secondo me il senso del libro, è una nostalgia dolorosa e malinconica» (Paolo Mauri, «la Repubblica»).

Il tragitto è avvincente, colma lacune e suscita interessi, è una efficace risposta a chi è sfiduciato e vive il declino e la sciatteria culturale dei nostri tempi; capire come sono andate le cose è l'unico modo per riprendere il cammino.

«Augias ha fatto diversi mestieri nella sua vita, quasi tutti legati dalla scrittura ma ha anche il gusto forte della recitazione che lo ha visto spesso sul palcoscenico o in tv. Ecco, anche questo è un libro recitato, e si sente il gusto della affabulazione fatta in pubblico, con le pause ad effetto e gli “a parte” in cui ci si rivolge direttamente alla platea» (Paolo Mauri, «la Repubblica»).

Marco Presta da oltre vent’anni è il condutture, insieme a Antonello Dose, de Il ruggito del coniglio. Quando cessa di essere la voce dello storico programma, scrive romanzi, «senza mai rinunciare alla sua vena ironica e paradossale» (Riccardo De Palo, «Il Messaggero»).

Il suo ultimo libro, Accendimi, ha come protagonista Caterina, una pasticcera. È fidanzata con Gianfranco, non un marito ma una sorta di riproduzione abbastanza credile, «un tarocco»; suo fratello Vittorio è più grande di cinque anni e non si fa vedere quasi mai, ma quando riappare nascono i problemi. Le sue amiche, così come la sua vita, sono medie.

È una donna che tratta i «i suoi quarant’anni come il ripostiglio di casa: pensava che prima o poi si sarebbe decisa e avrebbe messo tutto in ordine, buttato un po’ di paccottiglia inutile e sistemato per bene gli scaffali». È circondata da uomini che le appiattiscono l’esistenza, non riesce gestire i pasticci della sua vita come fa, molto bene, con quelli del lavoro, anche se l’estetica delle torte risente notevolmente dei suoi stati d’animo; in più, si abbandona al «pericoloso desiderio di abbandonarsi alla speranza. Un lustro di delusioni non era riuscito a eliminarlo».

Poi arriva Antonio. Lui è capace di darle risposte che la sua vita e il suo compagno non le danno. È capace di riaccendere l’entusiasmo, trova parole che le sono spesso d’aiuto.

Ma c’è un problema tecnico non indifferente: «I due non vivono in quartiere o in città differenti, ma in due mondi diversi» (Marco Presta intervistato da Riccardo De Palo, «Il Messaggero»). Antonio infatti è una voce che esce dalla radio e le parla per la prima volta da un vecchio apparecchio del padre trovato nel laboratorio della pasticceria: si appassiona, si arrabbia, «è vivo come è viva la radio».

La radio, entità nel romanzo, impegno quotidiano per l’autore, ha una funzione taumaturgica in Accendimi. Per Presta è l’unico oggetto vivente che abbiamo in casa. È un’amica, una compagna, un sostegno. «Nel libro rappresenta la parte sana, la porta che si apre nella vita di Caterina all’improvviso. Come Alice nel paese delle meraviglie: si sente una voce che dice “dai vieni”, la bambina trova una porticina e da qual momento in poi è tutta un’altra storia» (Marco Presta intervistato da Riccardo De Palo, «Il Messaggero»).

La voce garbata e sorniona di Margherita Oggero, quel procedere piano e profondo della scrittura come l’acqua che ingravida le terre del riso, si coglie dal primo capoverso di questo che è il suo libro migliore. Maurizio Crosetti, «la Repubblica»

Nel suo nuovo libro, Non fa niente, Margherita Oggero «affronta il tema incandescente della maternità surrogata, senza cedimenti enfatici e ridondanze retoriche» (Brunella Schisa, «il venerdì – la Repubblica»). Un argomento attuale e, allo stesso tempo, antico come il Vecchio Testamento.

Esther, sposata con il ricco imprenditore Riccardo Olivero, e Rosanna, la cameriera, rompono, con le loro scelte, gli equilibri e lanciano se stesse in una lotta contro le convenzioni. Fanno un patto «contro le leggi dello Stato, della Chiesa e della natura. Ma la natura ha davvero leggi così rigide da non ammettere eccezioni?» Esther, scoperto di essere sterile, «propone al marito di fare ciò che Sara fece per Abramo: chiedere alla serva di concepirlo per lei» (Brunella Schisa, «il venerdì – la Repubblica»).

Ma Rosanna non è Agar. Le due donne vengono da ambienti e storie diverse; Esther, ebrea berlinese, ha vissuto l'adolescenza in una città «audace nelle trasgressioni, irridente e sarcastica… anche se segnata da un sotterraneo presagio di morte»; costretta poi a fuggire a Zurigo dalle leggi razziali, ha odiato svisceratamente tutto ciò che era tedesco. Vive a Torino, ora, con la sua aria cosmopolita che la rende inaccettabile alla suocera. Rosanna ha trascorso l'infanzia «fra l'inferno domestico e la quotidiana disperante ricerca di cibo», oppressa da un padre trasformato dall'alcol e dalla tragica ritirata di Russia; trova nella famiglia Olivero un riparo dalle violenze domestiche.

Hanno in comune l'umanità e la capacità di guardare avanti e non arrendersi anche se «tra le due il rapporto è complesso: c’è il compiacimento di Esther nel ruolo di maestra che trasforma l’allieva intelligente ma incolta in una donna consapevole delle sue doti e capace di affermarsi nel lavoro; c’è in entrambe la riconoscenza per aver avuto la vita trasformata grazie all’altra; c’è la comune propensione alla schiettezza» (Margherita Oggero intervistata da Brunella Schisa, «il venerdì – la Repubblica»).

Vivono l'esperienza della maternità surrogata con «complicità generosa», con il coraggio del «Nicevò» (Non fa niente), come diceva la trisnonna di Esther, che per le due ha il significato di «una scrollata di spalle, un tentativo di sminuire la portata dei danni subiti. Ma in alcuni casi la gravità è purtroppo irrimediabile» (Margherita Oggero intervistata da Brunella Schisa, «il venerdì –la Repubblica»).

«La voce garbata e sorniona di Margherita Oggero, quel procedere piano e profondo della scrittura come l’acqua che ingravida le terre del riso, si coglie dal primo capoverso di questo che è il suo libro migliore». L’autrice, in piena padronanza dei salti temporali, «riesce a far entrare la storia nelle storie, portando in primo piano i quadri colorati che sono la quinta del suo teatro, pannelli che il burattinaio cambia per accompagnare il passo dei personaggi. Così, non solo sfilano Bartali sull’Izoard e il Muro caduto, i tumulti di un ’68 torinese osservato dal balcone e il jazz dei ruggenti Sessanta, ma entrano nel plot» (Maurizio Crosetti, «la Repubblica»).

«Noi genitori ci vediamo sempre più spesso come i paladini dei nostri figli, in realtà dovremmo essere i difensori dei loro interessi. Che è una cosa diversa. Trasmettere il rispetto per la figura dell’insegnante dovrebbe essere il primo fra questi visto che sono le persone alle quali abbiamo delegato la loro educazione».

Matteo Bussola a Le parole della settimana

***

Dopo il grande successo di Notti in bianco, baci a colazione, torna Matteo Bussola con Sono puri i loro i sogni. Se nel suo precedente lavoro l’autore raccontava della sua magica esperienza di padre di tre figlie, ora, con questo libro-lettera, indaga «sul vero triangolo delle Bermude» (Massimo Gramellini): ricorrendo alla scrittura per mettere in ordine i pensieri, come gli aveva insegnato la sua maestra, affronta il tema del delicato rapporto fra figli, genitori e insegnanti. Lo fa come uomo di cultura e, soprattutto, come padre che ha commesso tutti gli errori che racconta nel suo libro.

Il cammino che attende i bambini e gli adolescenti è irto, difficile, lo si vorrebbe coprire di velluto per evitare loro difficoltà e fallimenti dimenticando però che essi «fanno crescere e forgiano la personalità, fanno crescere individui autonomi e responsabili, mentre noi non accettiamo più il fallimento come parte integrante della nostra vita» (Matteo Bussola intervistato da Valentina Santarpia, «Corriere della Sera»). I genitori stanno troppo vicini ai loro figli, vogliono vedere, vigilare, interpretano la genitorialità come un mettersi davanti per proteggere quando, suggerisce l’autore, sarebbe più corretto lasciarsi «un passo indietro pronti a prenderli se cadranno» (Matteo Bussola intervista da Rosa Baldocci, «F»).

La famiglia non sempre rispetta il confine labile e sottile fra presenza e invadenza, si sente processata per gli insuccessi dei figli e reagisce accusando l'istituzione. L’autore, ospite di Massimo Gramellini a Le parole della settimana, sostiene che «noi genitori ci vediamo sempre più spesso come i paladini dei nostri figli, in realtà dovremmo essere i difensori dei loro interessi. Che è una cosa diversa. Trasmettere il rispetto per la figura dell’insegnante dovrebbe essere il primo fra questi visto che sono le persone alle quali abbiamo delegato la loro educazione».

Sono puri i loro i sogni è una ricerca dei perché: perché si è cosi arrabbiati con gli insegnanti, perché gli adulti hanno tanta paura, perché la scuola da tappa fondamentale del cammino verso la sicurezza sia diventata «un servizio dove il cliente ha sempre ragione».

Bussola ricorda il suo passato di alunno quando nessuno discuteva l'autorità e i provvedimenti di un docente e il Preside godeva di una autorevolezza che lo metteva al riparo da ogni intimidazione; oggi è più semplice assecondare «il cliente» per difendersi dalla furia genitoriale; forse perché «noi genitori abbiamo dentro uno straordinario senso di colpa, perché non abbiamo più tempo di stare con i nostri figli e quindi sviluppiamo questa sorta di aggressività latente nei confronti di tutte quelle figure professionali che invece con i nostri figli il tempo ce lo passano» (Matteo Bussola a Le parole della settimana).

***

Di seguito Matteo Bussola a Le parole della settimana.

|

|

Una giovane donna in fuga e il mistero che porta con sé. Un solitario che vive sulla montagna dei suoi padri, seguendo leggi inflessibili e antichissime. Un uomo divorato dal passato e uno tanto spaventoso da non avere né nome né futuro. Poi Lissy. Un'invenzione gigantesca.

«Un thriller esistenziale e cupissimo ambientato sulle Alpi, centrato su quattro personaggi borderline. Caratteri a tutto tondo, e un intreccio che coinvolge il lettore, senza pause né sbavature, fino all'epilogo: non sorprende che un autore così solido sia finito, già al debutto, nelle top ten di paesi come la Germania, la Spagna, la Danimarca. Perfino l'Uruguay».

Claudia Morgoglione, «la Repubblica»

«Lissy è una creatura arcaica e quasi mitologica, con cui D’Andrea mette a segno un’invenzione assai potente e riuscita, lasciando che il romanzo viri nei toni dell’horror e del visionario».

Alessia Rastelli, «Corriere della Sera – La Lettura»

***

Luca D’Andrea, dopo lo straordinario successo in Italia e all'estero de La sostanza del male, tradotto in 35 paesi e che presto diventerà una serie TV, torna con un nuovo, avvincente, thriller, Lissy.

Il libro ha vinto il Premio Giorgio Scerbanenco 2017 in quanto «originale esempio di noir ambientale in cui la montagna, vera coprotagonista del romanzo, nasconde antiche paure e minacce, esplorando in modo paranoico i segreti più oscuri della provincia italiana».

La storia è ambientata nel silenzio degli spazi dolomitici, dove vive il Bau’r Simon Keller, un contadino solitario che conosce i segreti delle erbe e delle montagne. È «boscaiolo, cuoco, falegname, allevatore, medico... perfino prete». Proprio quest'uomo trova, tramortita e ferita, una donna, Marlene, e la accoglie nel suo maso.

La donna è fuggita dal marito, Robert Wegner, per tutti Herr Wegener: un uomo spietato, «quarantadue anni passati a costruire una carriera fatta di intimidazioni, contrabbando, agguati e omicidi» (Lissy, p. 5). Marlene, «quasi una novella Angelica in una selva dannata, è il motore di tutte le inchieste del libro, delle quali lo scrittore regge le file con sapienza» (Alessia Rastelli, «Corriere della Sera – La Lettura»). Ha abbandonato il boss portandogli via un sacchetto di zaffiri, lasciandolo rabbioso e sgomento, ma durante ha l’incidente che le farà incontrare il Bau’r.

Nel libro compaiono altri due personaggi: l’Uomo di fiducia, un killer spietato, bello come un attore di Hollywood, messo sulle tracce di Marlene dal marito e, soprattutto, Lissy. È una gigantesca scrofa del Bau’r, la sua prediletta e a cui dedicherà particolari e inquietanti attenzioni: «una creatura arcaica e quasi mitologica, con cui D’Andrea mette a segno un’invenzione assai potente e riuscita, lasciando che il romanzo viri nei toni dell’horror e del visionario» (Alessia Rastelli, «Corriere della Sera – La Lettura»).

La montagna, il freddo, la neve, una donna in fuga, un vecchio che la aiuta e Lissy: «Sembrerebbe una fiaba, come quelle del libro dei fratelli Grimm da cui Marlene, la protagonista, non si separa mai: il vecchio che salva la principessa dall’orco, solo che a un certo punto non si capisce più chi sia l’orco. O se ce ne sia più di uno» (Alessia Rastelli, «Corriere della Sera – La Lettura»).

Dietro i personaggi ci sono storie piene di luci e ombre: nessuno è innocente ma nessuno sembra colpevole senza attenuanti. Poi c’è la montagna, «dura. Severa. Chiusa in un silenzio minerale. Altro che luogo idilliaco... prova a viverci davvero, lassù, e poi ne riparliamo» (Luca D’Andrea intervistato da Claudia Morgoglione, «la Repubblica», link).

«L'Alto Adige è il mio parco giochi personale, dove posso far muovere i personaggi dei miei libri: come fa Jo Nesbø in Norvegia o Stephen King, il mio mito, nel Maine. Ma con Lissy ho voluto scrivere una storia completamente diversa dalla precedente, e anche per questo l'ho ambientata in un'altra epoca, nel 1974: il periodo in cui l'economia del maso tramonta» (Luca D’Andrea intervistato da Claudia Morgoglione, «la Repubblica», link).

La storia di D’Andrea è «forte e cattura, confermando che siamo di fronte a un narratore solido e originale» (Alessia Rastelli, «Corriere della Sera – La Lettura»), le cupe atmosfere sono accompagnate da «caratteri a tutto tondo, e un intreccio che coinvolge il lettore, senza pause né sbavature, fino all'epilogo» (Claudia Morgoglione, «la Repubblica», link).

***

Di seguito Luca D’Andrea presenta Lissy sul profilo Facebook de «la Repubblica».

|

|

Severino Cesari e Paolo Repetti

|

Altri, con più lucidità e la giusta distanza sapranno dire meglio di me cosa ha rappresentato Severino Cesari - Seve - per il giornalismo e l'editoria italiana. Stasera, a pochi minuti dalla notizia della sua scomparsa, della scomparsa del mio fratello maggiore di avventure e imprese editoriali, posso solo dire il vuoto che la sua figura lascia dentro di me. Severino è stato un maestro dell'ascolto. Tutti i nostri autori lo sanno. Aveva la pazienza, il distacco, l'attenzione lucida di un monaco buddista. E tutte le virtù di un maestro di cerimonie. Della cerimonia che, insieme alla vita, ha amato di più: la letteratura, che della vita in genere, e della sua vita, era parte integrante.

Spesso l'ho visto incantarsi davanti a un fiore, una montagna, un libro antico, una parola. E fermarsi lì, in ascolto. Eravamo così diversi e così uniti. Io, un impulsivo navigatore della superficie. Severino, piantato come una quercia che trae la sua linfa, la sua conoscenza, solo dopo aver messo radici. Ascoltava, dicevo. Spesso in silenzio. Non l'ho mai sentito esprimere un parere corrivo, orecchiato. Detestava il chiacchiericcio mondano sui libri. Per lui, su ogni parola, si giocava la bellezza e la verità di un testo. E non mollava l'osso fino a quando non ne fosse stato convinto.

Poi, quando i libri finalmente uscivano, Severino si ritirava «in clandestinità». Lasciava a me, a noi tutti la palla. Qualche volta provavo a convincerlo: «Seve, dovresti chiamare tu il tal critico o un giornalista, non lo fai mai!» Lui annuiva. La telefonata magari prima o poi arrivava. Ma quando il libro era già uscito da mesi.

Caro Seve, quanto era tenera e tua quella timida discrezione. Maurizio Crosetti, «la Repubblica»

La vita è stata incredibilmente generosa con lui. E sembra un paradosso dirlo per una persona martoriata negli ultimi anni dalla malattia. È stata generosa perché lui lo è stato con lei. Ecco l'insegnamento forse più grande che mi ha lasciato. Non esistono sventure, malattie, drammi che non sia possibile trasformare in una occasione di sguardo verso un altrove. Severino lo ha fissato con candore, fino agli ultimi istanti, come stupito della forza invincibile che ha la vita, se la si attraversa con l'intelligenza di un cuore immenso.

Ciao Severino, ora sta a noi prendere una parte di te nelle nostre vite.

Paolo Repetti, «la Repubblica» del 26/10/2017.

«Un romanzo di formazione dal sapore epico. È impossibile non restare impressionati – per non dire sbalorditi – di fronte all’impresa portata a termine da Auster. Un’opera frutto di un’ambizione sfrenata e di una maestria senza pari; un monumentale affresco fatto di storie che abitano universi paralleli eppure si incrociano. Un romanzo che ne contiene infiniti altri».

«The New York Times Book Review»

***

Dopo un'attesa di quasi dieci anni, Paul Auster ritorna al romanzo. 4 3 2 1, finalista al Man Booker Prize 2017, racconta i quattro sentieri diversi della vita di Archie Ferguson, la vita che ha avuto e quella che avrebbe potuto avere: «è il risultato di un'ambizione vertiginosa e di una maestria artigianale unica. Una costruzione grandiosa di storie alternative e complementari» («The New York Times Book Review»).

Il romanzo di Paul Auster è avvolgente, «ponderoso, se non fosse per la cristallina scrittura di Auster che dà il suo meglio nel tratteggiare come i diversi personaggi reagiscono alle ordinarie catastrofi – incendi di negozi in cui si è investito tutto, fratelli che truffano fratelli, l’adorata fidanzata che bacia un altro: la vita, in poche parole – che si para loro davanti» (Riccardo Staglianò, «il venerdì – la Repubblica», link).

Ogni esistenza umana lascia dietro di sé sentieri interrotti, deviazioni ignorate, viaggi incompiuti, passioni trascurate, tanti se... I romanzi sono un placebo al desiderio di vivere altre vite, di abitare in altri luoghi e in altri tempi, di avere vicino e amare persone diverse in modi diversi.

Paul Auster ha scritto una sinfonia maestosa suonando i tasti del destino e del caso: un libro che mette d'accordo Borges e Dickens, un'avventura vertiginosa e scatenata, unica e molteplice come la vita di ognuno. Maurizio Crosetti, «la Repubblica»

Ferguson è nato in una famiglia di origine ebrea polacca nel 1947 e Auster, con «una struttura a scatole cinesi che rinvia a Pirandello o a Borges e ammicca alle ardite sperimentazioni del postmoderno» (Roberto Bertinetti, «Il Messaggero»), ne racconta le storie e contemporaneamente affresca l'America degli anni Sessanta.

Mentre esplora la crescita del suo personaggio che passa dall'infanzia all'età adulta in quattro modi diversi, racconta il New Jersey e New York, le proteste per i diritti civili, Kennedy e il suo assassinio, il baseball e il Sessantotto ed è lo stesso autore ad ammettere, nell’intervista per il venerdì, che in 4 3 2 1 trapela anche una sorta di nostalgia per la gioventù.

Auster, «autore di culto negli Usa e in Europa» (Roberto Bertinetti), trascina il lettore in un caleidoscopio di immagini e fatti che richiamano alla mente i lavori di De Lillo e Roth con «un romanzo di formazione dal sapore epico. È impossibile non restare impressionati – per non dire sbalorditi – di fronte all’impresa portata a termine da Auster. Un’opera frutto di un’ambizione sfrenata e di una maestria senza pari; un monumentale affresco fatto di storie che abitano universi paralleli eppure si incrociano. Un romanzo che ne contiene infiniti altri» («The New York Times Book Review»).

La «New York Times Book Review» ha collocato fra i dieci libri migliori del 2014 il romanzo di Akhil Sharma, Vita in famiglia.

In un'intensa conversazione con Mohsin Hamid, autore del Fondamentalista riluttante e Come diventare ricchi sfondati nell'Asia emergente, Sharma parla del suo libro, al quale ha lavorato per quasi tredici anni.

Mohsin Hamid: So che nel romanzo Vita in famiglia racconti una vita molto simile alla tua. In che misura il tuo romanzo è un'autobiografia?

Akhil Sharma: È una di quelle domande a cui i romanzieri odiano rispondere.

MH: Lo so.

AS: I romanzi dovrebbero essere giudicati con severità. Un libro funziona oppure non funziona. Una cosa può essere vera nel mondo reale, ma non per questo è più autorevole nella fiction.

MH: Lo so, ma te lo chiedo perché ho una seconda domanda da farti, e dipende dalla tua risposta.

AS: È quasi tutto vero. Anche se le cose non sono accadute nell'ordine in cui le faccio accadere nel romanzo. E altre cose non le ho messe nel romanzo sebbene siano state importanti nella mia formazione.

MH: Perché non hai scritto un memoir?

AS: Considero i memoir alla stregua di saggi, e tutto in essi dev'essere vero. In un'opera di saggistica non posso avere personaggi compositi. Non posso attribuire a qualcuno un dialogo basato esclusivamente sui miei ricordi e non su appunti presi all'epoca in cui le parole furono dette; inoltre devo poter dire cose che sono importanti anche se non funzionano in termini narrativi, cose che distruggerebbero la simmetria o il ritmo narrativo. È il mio punto di vista personale, naturalmente, ma sentivo che era impossibile superare tutti questi ostacoli riuscendo comunque a scrivere qualcosa di significativo.

MH: Dicevi prima che hai lasciato fuori cose che sono state importanti nella tua formazione. Potresti dirmene una?

AS: La costante disperazione di vivere con una persona malata, di non avere speranza. È stato questo il polo d'attrazione intorno a cui hanno gravitato la mia infanzia e giovinezza. Per descriverlo compiutamente avrei dovuto metterlo in primo piano. Ma la disperazione è ripetitiva e noiosa. Non solo, uccide l'interesse del lettore per gli altri aspetti della narrazione.

MH: Hai accennato di nuovo al fatto di aver raccontato la formazione di un personaggio. Ti va di dirci qualcosa su ciò di cui secondo te parla il romanzo?

AS: Per me il romanzo parla di un bambino che diventa una persona compiuta in una famiglia claustrofobica, e di come l'adulto ci ritorna sopra e cerca di dar conto di ciò che è accaduto. Come sai, è un tema classico anche del romanzo modernista. Credo di poter paragonare Vita in famiglia a Così muore la carne di Samuel Butler, per esempio, o al Ritratto dell'artista da giovane di Joyce, che da Butler trasse ispirazione. Ma ai miei occhi è anche la storia della mia generazione di indiani americani. Credo che si tratti di qualcosa di nuovo: un rigoroso romanzo modernista sul sé infantile che ha a che fare specificamente con l'esperienza dell'immigrante indiano.

MH: Prevedi che il libro sarà definito romanzo d'immigrazione?

AS: Philip Roth e Saul Bellow sono stati definiti scrittori ebrei per un sacco di tempo. Faulkner era considerato uno scrittore del sud. Di Virginia Woolf si sottolineava l'essere donna. Spesso si ha bisogno di definire le cose alla svelta e così si usa un'abbreviazione. Il problema è che spesso dopo aver usato un'etichetta si comincia a ragionare solo nei termini dell'etichetta invece che della totalità dell'esperienza racchiusa nel romanzo. È come quando nelle relazioni ci concentriamo solo su un aspetto della persona amata, a detrimento di tutti gli altri.

MH: In più, spesso la gente si basa sull'etichetta per decidere se leggerà o no un dato romanzo.

AS: Sì, ma resta il fatto che un'abbreviazione è necessaria.

MH: Una delle cose che colpisce in te è la celerità con cui ti sposti fra particolare e universale.

AS: Tendo a pensare che siamo tutti molto simili. Tutti ci disperiamo. Tutti abbiamo problemi nelle relazioni. Tutti abbiamo paura. Tutti guardiamo gli altri pensando che sono molto più fortunati di noi. Poi, certo, i dettagli delle singole vite sono unici. D'altra parte, passare il tempo a pensare quanto si è diversi dagli altri è di solito piuttosto improduttivo.

MH: Cosa mi dici dei dettagli del tuo romanzo e della tua vita? Sembrano unici in un modo non generalizzabile. Quegli strani «operatori del miracolo», ad esempio.

AS: Non sono unici. Spero che tu non debba mai soffrire di una grave malattia, ma se dovesse accadere, potrebbe succederti di rivolgerti ovunque in cerca di aiuto.

MH: E quella gente che considera tua madre una santa e viene a chiederne la benedizione?

AS: Non succede anche nel cattolicesimo? Tutti quei martiri considerati santi?

MH: Cambiando un po' discorso, hai passato tredici anni su questo romanzo.

AS: Rabbrividisco nel sentirtelo dire.

MH: Il numero è giusto?

AS: Sì, lo è, anche se io dico sempre dodici perché per qualche ragione mi sembra un numero meno penoso.

MH: Ci hai messo così tanto per via della natura autobiografica del libro?

AS: Poiché non voglio che il libro sia letto come un memoir, lascia che ne parli prima come di un'opera di fiction, una realtà inventata. Tecnicamente, è stata una sfida incredibile. Spero che le soluzioni che ho inventato non si vedano, ma è stato difficile metterle a punto. È stata una sfida scrivere di cose fisicamente pesanti senza provocare una presa di distanza del lettore. Il lettore legge di un personaggio che diventa cieco ed è così straziante che abbandona il libro. Dovevo trovare una soluzione per questo. Un'altra cosa difficile era creare un narratore bambino, ma anche sufficientemente informato perché la narrazione risulti comprensibile al lettore. Infine, in una situazione di malattia terminale come quella di cui ho scritto, tende a non esserci un intreccio. Ciò che accade, è il passare del tempo. Spaventosamente monotono, così ho dovuto creare una serie di racconti collaterali per tener viva l'attenzione del lettore e indurlo a continuare a leggere.

MH: E quali sono gli elementi autobiografici? È stato difficile scriverne?

AS: È stato difficilissimo trovare un punto di vista stabile sui vari avvenimenti che racconto. Mia madre aveva parecchi tipi strambi che venivano a casa per risvegliare mio fratello. E io lo capisco. Ma sento anche che in questo modo faceva del male a me e a mio padre. Era egoista, mia madre? O era inconsapevole? Se era inconsapevole, lo era intenzionalmente? Sono queste le domande che mi hanno tormentato durante la stesura del libro. Spero che il mio corpo a corpo coi personaggi, il loro modo di attirarmi a sé e poi di allontanarmi, possa sperimentarlo anche chi legge.

MH: Ho notato questo tira e molla. Puoi fare un confronto fra questo romanzo e il precedente?

AS: Penso che in questo libro ci sia molta più tenerezza.

MH: Ho notato anche questo. Mi sono affezionato a ognuno dei personaggi.

AS: Una differenza tecnica fra Un padre obbediente e Vita in famiglia è che in quest'ultimo faccio maggiore ricorso alla descrizione. Per me nella descrizione c'è sempre tenerezza. Mentre una scena drammatizzata è un modo per garantire un'esperienza emotiva al lettore, la descrizione dà per scontato un lettore sofisticato che sappia vedere l'universale. Descrivere dimostra una grande fiducia nel lettore, e tale espressione di fiducia infonde tenerezza al libro.

Traduzione di Anna Nadotti

© Riproduzione riservata