Autore: Editor Einaudi

Il 2 giugno 1922, Antonio Gramsci arriva a Mosca, in treno da Berlino, con la delegazione del Partito Comunista d’Italia, capitanata da Amadeo Bordiga, per partecipare agli incontri del Comitato Esecutivo dell’Internazionale. A Torino, ha lasciato una situazione drammatica, con le squadracce fasciste in piena attività, e in Russia non lo attendono mesi di riposo. Sa che Zinov’ev e i bolscevichi, per fronteggiare l’onda nera, chiederanno ai comunisti italiani di tornare insieme ai socialisti, che nel frattempo hanno espulso Turati. Sa che Bordiga non ne vuole sapere, Nenni neppure, e a lui toccherà tentare mediazioni impossibili. Per di più, anche il clima di Mosca non è per niente piacevole: fame per le strade, caldo afoso nell’aria e l’apprensione per la salute di Lenin, che una settimana prima ha avuto un colpo apoplettico.

Il risultato è che s’ammala pure Gramsci, tanto che a luglio lo mandano a riprendersi in un bel sanatorio alla periferia della città. Qui conosce Evgenija Šucht, segretaria di Nadja Krupskaja, figlia di un vecchio amico di Lenin e ricoverata per una paresi alle gambe. Ma soprattutto conosce sua sorella Julja, nata a Ginevra, vissuta a Roma e diplomata in violino al conservatorio di Santa Cecilia.

Sul colpo di fulmine che scocca in quei giorni d’estate tra Antonio e Julja/Giulia sono state scritte decine di pagine, ma soltanto due studiose – almeno a nostra conoscenza – si sono occupate dei risvolti “bogdanoviani” della loro relazione. Sono Maria Luisa Righi (Gramsci a Mosca tra amori e politica (1922-1923), in «Studi Storici», a. 52, 2011, 4, pp. 1005-1008) e soprattutto Noemi Ghetti, nel suo libro La cartolina di Gramsci. A Mosca, tra politica e amori, 1922-1924 (Donzelli, 2016).

Molti lettori di Proletkult hanno notato una certa somiglianza “di famiglia” tra le idee di Bogdanov sulla “cultura proletaria” e quelle di Gramsci sull’egemonia. Eppure il legame tra i due non è mai stato oggetto di indagini approfondite. Nel 1981 un’altra studiosa, Zenovia Sochor, pubblicò un articolo intitolato Was Bogdanov Russia’s answer to Gramsci? (in «Studies in Soviet Thought», vol. 22, n.1, feb. 1981, pp. 59 – 81). Ecco un breve estratto dalle pagine introduttive:

Molti lettori di Proletkult hanno notato una certa somiglianza “di famiglia” tra le idee di Bogdanov sulla “cultura proletaria” e quelle di Gramsci sull’egemonia. Eppure il legame tra i due non è mai stato oggetto di indagini approfondite. Nel 1981 un’altra studiosa, Zenovia Sochor, pubblicò un articolo intitolato Was Bogdanov Russia’s answer to Gramsci? (in «Studies in Soviet Thought», vol. 22, n.1, feb. 1981, pp. 59 – 81). Ecco un breve estratto dalle pagine introduttive:

«Da un punto di vista cronologico, com’è ovvio, Bogdanov precede Gramsci, ed è del tutto possibile, sebbene difficile da provare, che Gramsci avesse familiarità con le idee di Bogdanov. Le due scuole di Partito organizzate da Bogdanov nel 1909-11 si tennero a Bologna e Capri; di conseguenza, qualcosa del lavoro di Bogdanov era probabilmente noto nei circoli del Partito italiano. Uno specifico punto di contatto si ebbe nel 1920, quando una delegazione italiana prese parte a un incontro, a Mosca, subito dopo il secondo congresso del Comintern, per stabilire un ufficio internazionale del Proletkul’t. Infine, Gramsci visse a Mosca tra maggio 1922 (in realtà giugno – NdWM2) e dicembre 1923, e fu senza dubbio informato di alcune tendenze e dibattiti all’interno del Partito bolscevico».

L’autrice prosegue affermando che il tema del suo articolo non è tanto l’eventuale contatto diretto tra le idee di Bogdanov e il pensiero di Gramsci, quanto piuttosto il loro parallelo sviluppo.

Tuttavia, proprio in quell’anno, compariva un saggio del grande storico italiano Cesare Bermani, dove quell’eventuale contatto veniva ampiamente testimoniato (Breve storia del Proletkul’t italiano, in «Primo maggio», 16, 1981/82, pp. 27-40). Lo stesso autore, già nel 1979, aveva affrontato la “quistione bogdanoviana” – che evidentemente gli stava a cuore – in un articolo su temi solo in apparenza distanti (C. Bermani, “Letteratura e vita nazionale. Le osservazioni sul folclore”, in AA.VV, Gramsci, un’eredità contrastata, Ottaviano, 1979).

Bermani afferma senza mezzi termini che «soltanto ragioni dogmatiche hanno impedito di cogliere appieno il profondo e duraturo influsso del Proletkùlt sull’elaborazione gramsciana, del resto chiaramente avvertibile da chiunque scorra le annate de “L’Ordine Nuovo”, sia settimanale sia quotidiano. Nel periodo 1920-22 l’adesione gramsciana alla tesi del Proletkùlt è infatti totale. Ci sarebbe quindi di che stupirsi che soggiornando in Unione Sovietica dal maggio 1922 al

novembre 1923 Gramsci non avesse cercato di conoscere più da vicino le idee che sorreggevano l’elaborazione del Proletkùlt, tanto più che il dibattito attorno alla cultura borghese e proletaria, alla necessità di avvalersi di specialisti borghesi, assumeva in quel periodo in Urss toni accesi e la polemica tra i fautori del Proletkùlt e lo stesso Lenin tendeva a inasprirsi».

Secondo Bermani, «la simpatia di Gramsci per gli scritti di Lunačarskij è ampiamente documentata. E se non è stato dimostrato che l’opera di Bogdanov abbia avuto su di lui una influenza diretta, tuttavia alcuni studiosi hanno riscontrato nei Quaderni dal carcere una serie di posizioni e argomentazioni coincidenti con l’elaborazione bogdanoviana».

In particolare, argomenti comuni ai due pensatori sarebbero l’organizzazione scientifica del lavoro, la teoria del partito come scienza dell’organizzazione, il superamento della divisione tra “materia” e “spirito”, frutto della divisione del lavoro capitalista, l’importanza di formare intellettuali organici alla classe, l’egemonia come farsi di una nuova cultura, la critica a un certo marxismo “positivista” di stampo ottocentesco e il concetto di “esperienza socialmente

organizzata”. Bermani cita, in proposito, la relazione tenuta da B. Jarosevskij al convegno gramsciano di Mosca (1967) e il libro del tedesco C.Riechers, Antonio Gramsci. Il marxismo in Italia, Thélème, 1975. Quindi riporta alcuni scritti gramsciani del ’17-’18, dove la questione della cultura viene affrontata con affermazioni che sembrano prese pari pari dal compagno Lunačarskij.

Nel dicembre ’17, sulle pagine piemontesi de L’Avanti! si discute la proposta di istituire a Torino un’associazione di cultura socialista. Gramsci interviene sostenendo che «esistono dei problemi filosofici, religiosi, morali, che l’azione politica ed economica presuppone, senza che gli organismi politici ed economici possano in sede propria discuterli. L’associazione sarebbe la sede propria della discussione di questi problemi».

Il 1° giugno 1918, su Il Grido del Popolo, Gramsci ricorda che nel dibattito per «l’istituzione di una Associazione proletaria di cultura […] la redazione torinese dell’Avanti! aveva posto il problema negli stessi termini di Lunačarskij». Il riferimento è a un articolo dello stesso Lunačarskij, pubblicato poche pagine più in là. E dalla sua lettura si deduce che Gramsci era al corrente, almeno in parte, della polemica tra Lenin e i proletkultisti, schierandosi apertamente con questi ultimi.

Di nuovo su L’Avanti!, nel giugno 1920, Gramsci si chiede: «È possibile già da oggi identificare gli elementi che sviluppandosi porteranno alla creazione di una civiltà (e di una cultura) proletaria? Esistono di già elementi per un’arte, per una filosofia, per una morale (per un costume) propri della classe operaia? E’ un perditempo occuparsi di questi problemi?». L’ultima domanda è ovviamente retorica.

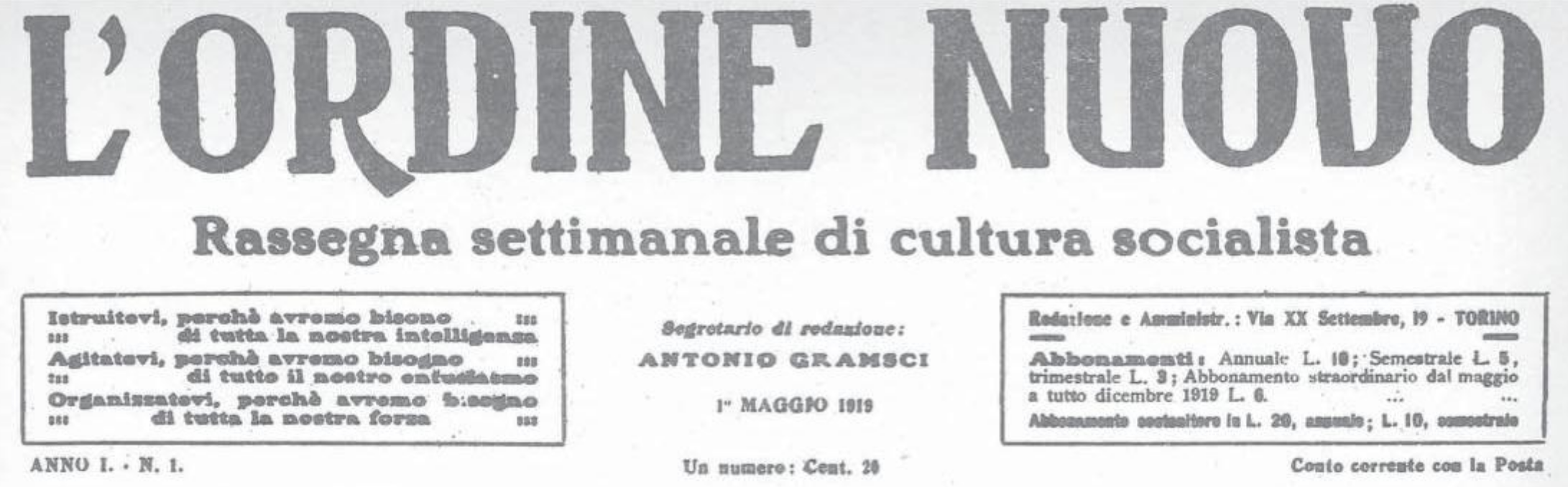

Ma ormai Gramsci, da più di un anno, ha fondato una sua rivista, L’Ordine Nuovo (sottotitolo: rassegna settimanale di cultura socialista), ed è su quelle pagine che dobbiamo spostare l’attenzione per proseguire la ricerca.

I numeri dell’Ordine Nuovo settimanale si possono consultare on line in formato digitale. Cercando l’espressione “cultura proletaria”, si trovano, nell’ordine:

– un articolo (non firmato) in cui Gramsci propone di creare dei “soviet di cultura proletaria” dove stimolare gli operai a “farsi una concezione del mondo” («Cronache dell’Ordine Nuovo», 12 luglio 1919).

– Un lungo reportage intitolato «Il “Proletkult” russo» e firmato da “un compagno russo” (12 giugno 1920).

– Una testimonianza in cui Gramsci ricorda la fondazione della nuova rivista: «L’unico sentimento che ci unisse, in quelle nostre riunioni, era quello suscitato da una vaga passione di una vaga cultura proletaria» («Il programma dell’Ordine Nuovo», 14 agosto 1920).

– Un testo di Lunaciarski (sic) dal titolo «Cultura proletaria» (28 agosto 1920).

– Il manifesto del Kultintern, l’Ufficio Internazionale di Cultura Proletaria (firmato, per l’Italia, da Nicola Bombacci) («Per la cultura degli operai», 16 ottobre 1920).

– Un articolo di Gramsci (non firmato), dove di nuovo si menziona il Commissario del Popolo all’Istruzione Anatolij Lunačarskij («Cronache dell’Ordine Nuovo», 11 dicembre 1920):

«Il movimento di Cultura proletaria, nel significato rivoluzionario che a questa espressione ha dato in Russia il compagno Lunačarskij […] tende alla creazione di una Civiltà nuova, di un nuovo costume, di nuove abitudini di vita e di pensiero, di nuovi sentimenti: tende a ciò promuovendo, nella classe dei lavoratori manuali e intellettuali, lo spirito di ricerca nel campo filosofico e artistico, nel campo dell’indagine storica, nel campo della creazione di nuove opere di bellezza e di verità».

Nel frattempo, in Russia, sono iniziate le manovre per soffocare l’autonomia del Proletkul’t, trasformandolo in una delle tante istituzioni educative del Narkompros, il ministero dell’Istruzione. Il 1° dicembre 1920, la Pravda ha pubblicato il decreto «Sui Proletkul’t», emesso dal comitato centrale del Partito. L’autonomia dell’organizzazione ispirata da Bogdanov, viene criticata come tentativo piccolo-borghese di creare un istituto estraneo al potere sovietico. Un covo di futuristi, decadenti e idealisti, dove filosofi contrari alle idee di Marx cercano di manipolare i lavoratori con i loro “sistemi” e la costruzione di Dio. Il Partito non è intervenuto prima perché impegnato da altre emergenze, ma ora che la guerra civile è terminata, intende prendere in mano la situazione.

A metà dicembre, si dimette il presidente nazionale del Proletkul’t, Pavel Lebedev-Poljanskij e al suo posto viene nominato Valerian Pletnev, favorevole alle direttive del Partito e all’assorbimento nel Narkompros. Inizia così il canto del cigno del Proletkul’t: con l’avvio della NEP gli vengono tagliati i fondi, gli iscritti diminuiscono, Bogdanov non è riconfermato nel gruppo dirigente e nel novembre del 1921 dà le dimissioni da ogni incarico, poco prima di partire per Londra con il suo vecchio amico Leonid Krasin.

Quante di queste notizie giungono in Italia, e in particolare alle orecchie di Antonio Gramsci, che come abbiamo visto era già abbastanza informato della diatriba tra bolscevichi sul ruolo (e la priorità) della cultura?

Quante di queste notizie giungono in Italia, e in particolare alle orecchie di Antonio Gramsci, che come abbiamo visto era già abbastanza informato della diatriba tra bolscevichi sul ruolo (e la priorità) della cultura?

Per rispondere, abbiamo sempre le pagine dell’Ordine Nuovo, anche se non possiamo più consultarle in formato digitale, perché la scansione on-line riguarda solo l’edizione settimanale, mentre dal 1° gennaio 1921, la testata si trasforma in quotidiano, e dal 21 gennaio diventa il «quotidiano del Partito Comunista».

Bisogna quindi sfogliare l’edizione anastatica in quattro volumi, pubblicata nel 1972 da Editori Riuniti, per imbattersi, nelle primissime pagine, alla data del 6 gennaio, nel programma dell’Istituto della Cultura Proletaria, steso dal compagno Zino Zini:

«Non basta – si legge nel documento – che la classe lavoratrice maturi la sua coscienza politica nella dura esperienza della lotta quotidiana, diretta e controllata dall’organo adeguato a questo ufficio, che è appunto il Partito socialista. […] Il proletariato non potrà aspirare alla propria redenzione, e molto meno assicurarsi i frutti della sua vittoriosa affermazione politica ed economica, se prima non crea per se stesso un modello nuovo di educazione, che sia l’espressione spontanea, diretta, immediata dei suoi bisogni, delle sue aspirazioni, del suo ideale di civiltà e di umanità».

Il 12 gennaio compare l’annuncio “a tutte le organizzazioni proletarie” dell’assemblea “per la definitiva costituzione dell’Istituto di Coltura Proletaria (sic).” Il giorno seguente si tiene la riunione, nel salone sotterraneo della Camera del Lavoro. I convenuti approvano lo statuto ed eleggono il Comitato provvisorio. Il primo nome dell’elenco è quello di Antonio Gramsci.

Le prime iniziative sono concerti di musica classica e canto popolare. Il 27 febbraio si tiene “un contraddittorio sul compito e la funzione degli intellettuali”, al quale partecipa Giuseppe Prezzolini, “quale rappresentante degli intellettuali “senza partito”, di coloro cioè che nel caos degli avvenimenti storici credono basti avere come punto d’orientamento l’amore per la verità e la ricerca delle soluzioni tecniche dei diversi problemi che si presentano nell’attività politica degli uomini”. Gli altri relatori sono Mario Montagnana, Giovanni Casale, Luigi Cattaneo e Zino Zini, chiamati a rispondere a domande come: “Esiste una classe degli intellettuali? Esiste una cultura proletaria?”. Il 10 marzo viene pubblicata “la riproduzione del significativo disegno che porterà la tessera del nostro Istituto di Cultura Proletaria”. L’inizio di attività regolari è dato per imminente, suddivise tra educazione fisica (ginnastica) e intellettuale (arte, scienza, politica). Nel frattempo, è prevista una visita al Museo d’Arte Antica e d’Arte Applicata all’Industria, quindi al museo del Libro e al Borgo Medievale del Valentino. Queste

Le prime iniziative sono concerti di musica classica e canto popolare. Il 27 febbraio si tiene “un contraddittorio sul compito e la funzione degli intellettuali”, al quale partecipa Giuseppe Prezzolini, “quale rappresentante degli intellettuali “senza partito”, di coloro cioè che nel caos degli avvenimenti storici credono basti avere come punto d’orientamento l’amore per la verità e la ricerca delle soluzioni tecniche dei diversi problemi che si presentano nell’attività politica degli uomini”. Gli altri relatori sono Mario Montagnana, Giovanni Casale, Luigi Cattaneo e Zino Zini, chiamati a rispondere a domande come: “Esiste una classe degli intellettuali? Esiste una cultura proletaria?”. Il 10 marzo viene pubblicata “la riproduzione del significativo disegno che porterà la tessera del nostro Istituto di Cultura Proletaria”. L’inizio di attività regolari è dato per imminente, suddivise tra educazione fisica (ginnastica) e intellettuale (arte, scienza, politica). Nel frattempo, è prevista una visita al Museo d’Arte Antica e d’Arte Applicata all’Industria, quindi al museo del Libro e al Borgo Medievale del Valentino. Queste

gite sono seguite spesso dall’istituzione di premi per chi ne scriverà una relazione. Nel caso del museo d’Arte, l’Istituto invita i partecipanti a inviare “la fissazione in disegno di un dato oggetto, la riproduzione di uno stile, di un merletto, ecc., ciò che potrà anche venire formando a sua volta una interessante raccolta proletaria di arte moderna applicata, a dimostrazione della nostra forza creativa.”

Il 15 aprile parte un corso regolare e gratuito di pronto soccorso, in 15 lezioni, con diploma finale. Scopo dell’iniziativa è avere un buon numero di compagni capaci di medicare i feriti negli scontri con i fascisti. Ma i partecipanti non hanno ancora seguito tre lezioni, quando il tornitore Torrero finisce con la testa spaccata per aver difeso Gramsci da un’aggressione (21 aprile), preludio all’incendio della Camera del Lavoro di corso Siccardi 12, oggi Galileo Ferraris (25-26 aprile 1921).

Il 15 aprile parte un corso regolare e gratuito di pronto soccorso, in 15 lezioni, con diploma finale. Scopo dell’iniziativa è avere un buon numero di compagni capaci di medicare i feriti negli scontri con i fascisti. Ma i partecipanti non hanno ancora seguito tre lezioni, quando il tornitore Torrero finisce con la testa spaccata per aver difeso Gramsci da un’aggressione (21 aprile), preludio all’incendio della Camera del Lavoro di corso Siccardi 12, oggi Galileo Ferraris (25-26 aprile 1921).

In questo clima di violenza, con le elezioni di maggio ormai alle porte, le notizie sull’ICP si fanno molto più rare. Se ne riparla il 2 giugno, con la fine della scuola di pronto soccorso e la distribuzione delle tessere, individuali e collettive.

Il 9 e 27 ottobre, il giornale pubblica in due parti un lungo articolo di “A. Bogdanof”, La poesia proletaria (ovvero A. Bogdanov, Cto takoe proletarskaja poezija? [Che cos’è la poesia proletaria?], in “Proletarskaja Kul’tura”, 1, luglio 1918). Nella sterminata bibliografia bogdanoviana, compilata da J. Biggart e altri, questa risulta essere la prima traduzione in italiano di un testo di Bogdanov. Di certo, almeno questo, dev’essere stato tra le letture di Gramsci. Ma non è l’unico, come vedremo…

A metà novembre, viene nominato il nuovo Comitato Centrale dell’Istituto. Con l’occasione, esce sull’Ordine Nuovo un bilancio delle attività e dei programmi per il futuro, che diventa la base di un lungo report sul primo anno di vita, pubblicato a gennaio del ’22 su Gorn (Fornace), l’organo ufficiale del Proletkul’t di Mosca.

È significativo che nelle premesse generali, i proletkultisti torinesi insistano ad affermare che la coscienza dei lavoratori non può formarsi solo nella lotta di classe, che il Partito non è una scuola sufficiente, e che la cultura dev’essere un ambito autonomo, da aggiungere alle altre tre forme di attività del proletariato (politica, lavoro, economia), allo scopo di plasmare quei valori spirituali che danno un senso alla vita e la rendono degna di essere vissuta. Una serie di concetti che sarebbero piaciuti a Lunačarskij e Bogdanov, ma che in Urss – come abbiamo visto – erano stati messi da parte almeno un anno prima, su insistenza di Lenin.

Non si sa chi abbia scritto la relazione per Gorn, ma a prescindere da questo, se ne ricavano informazioni importanti.

– L’ICP ha organizzato una “scuola sindacale comunista”, della durata di un trimestre. Gli iscritti sono stati 50, 20 dei quali hanno retto fino alla fine, in un seminterrato umido e freddo, con scarso materiale didattico e insegnanti poco preparati. Questi erano per lo più “operai diventati organizzatori” e insegnavano “struttura sindacale, controllo dell’industria, salario, carovita, ferie, malattie, disoccupazione, mutualismo, cooperazione, infortuni, storia del movimento operaio, preparazione politica”. Materie che appaiono in effetti molto più “sindacali” di quelle proposte dalle Scuole di Partito vperediste di Capri e Bologna o dai circoli del Proletkul’t sovietico.

– L’ICP pubblicherà, a partire da gennaio ’22, un bollettino mensile intitolato Proletcult (ma in un altro articolo dell’ON viene chiamato Proletkult o Prolet-Kult) e si dice che “il numero di gennaio è già composto”. Poi però viene annunciato un ritardo “per motivi di organizzazione tecnica”. Infine, non se ne sente più parlare e le testimonianze orali raccolte in merito da Bermani sono discordanti: c’è chi sostiene che ne uscì un solo numero e chi giura che rimase una chimera.

– L’ICP pubblicherà, a partire da gennaio ’22, un bollettino mensile intitolato Proletcult (ma in un altro articolo dell’ON viene chiamato Proletkult o Prolet-Kult) e si dice che “il numero di gennaio è già composto”. Poi però viene annunciato un ritardo “per motivi di organizzazione tecnica”. Infine, non se ne sente più parlare e le testimonianze orali raccolte in merito da Bermani sono discordanti: c’è chi sostiene che ne uscì un solo numero e chi giura che rimase una chimera.

– L’ICP intende sviluppare un programma di educazione fisica, che ancora non è davvero partito.

– Infine, l’Istituto lancerà un concorso letterario, dove i lavoratori potranno presentare le proprie idee in qualunque forma, purché assomigli in linea di massima a una novella (Qualcosa di molto simile al concorso indetto dalla FIOM milanese nel 1963, di cui abbiamo parlato in Meccanoscritto).

Il concorso viene indetto il 17 gennaio. Da articoli successivi, si apprende che i racconti cominciarono ad affluire numerosi e che ancora erano sotto esame nel pieno dell’estate. Non vennero però mai pubblicati e dove siano finiti non lo sa nessuno.

Intanto, sul versante delle “gite d’istruzione”, il 2 aprile 1922, gli iscritti all’ICP visitano la Mostra Internazionale d’Arte Futurista, con una guida d’eccezione: Filippo Tommaso Marinetti, già additato da Lunačarskij come “intellettuale rivoluzionario”. Proprio per questo, Gramsci si era occupato di lui in un articolo uscito in gennaio, dove s’interrogava sul perché “molti gruppi di operai hanno visto simpaticamente (prima della guerra europea) il futurismo”. La sua risposta è che “i futuristi hanno svolto questo compito nel campo della cultura borghese: hanno distrutto, distrutto, distrutto […]; hanno avuto la concezione netta e chiara che l’epoca nostra, l’epoca della grande industria, della grande città operaia, della vita intensa e tumultuosa doveva avere nuove forme di arte, di filosofia, di costume, di linguaggio […] I futuristi, nel loro campo, nel campo della cultura, sono rivoluzionari”. Poco sopra, con toni decisamente bogdanoviani, spiega che una fabbrica, in mano agli operai, verrà riorganizzata, ma continuerà a produrre le stesse cose, mentre non si può dire altrettanto per la poesia, il dramma, il romanzo, la musica. “In questo campo, nulla è prevedibile che non sia questa ipotesi generale: – esisterà una cultura (una civiltà) proletaria, totalmente diversa da quella borghese”. E per vederla sorgere, “cosa resta da fare? Nient’altro che distruggere la presente forma di civiltà”, tenendo ben presente che “in questo campo distruggere […] significa distruggere gerarchie spirituali, pregiudizi, idoli, tradizioni irrigidite, significa non aver paura dei mostri, non credere che il mondo caschi se una poesia zoppica, se un quadro assomiglia a un cartellone, se la gioventù fa tanto di naso alla senilità accademica e rimbambita”.

La visita alla mostra futurista è una delle ultime iniziative pubbliche dell’ICP prima della partenza di Gramsci per Mosca. In una lettera a Trockij del novembre ’22, scritta dalla capitale sovietica, Gramsci ricorda quella giornata, sostenendo che Marinetti espresse “la sua soddisfazione per essersi potuto convincere che in fatto d’arte futurista gli operai hanno molta più sensibilità della borghesia.”

Dopodiché, Gramsci passa la frontiera tra Lettonia e Russia, prende una stanza all’Hotel Lux, lavora negli uffici del Comintern a Villa Berg, sull’Arbat, si ammala, va in sanatorio, conosce le sorelle Šucht.

Tra il 10 e l’11 ottobre ’22, Giulia scrive e riscrive più volte una lettera al “professore”, e infine gliela invia. Le minute sono state pubblicate in appendice all’Epistolario gramsciano, nel 2009, ma è stata Noemi Ghetti, nel suo libro del 2016, a metterne in evidenza un passaggio:

«Ho cominciato a «tradurre» il romanzo di Bogdanoff. Scrivo senza rileggere… che è una tortura. Lei prenderà un’arrabbiatura a maneggiare le «mie» parole. Ma tanto i professori sono fatti per questo ed io, prima di vedere la Sua firma sotto alla traduzione, debbo rassegnarmi ad avere i capelli strappati e… Nasconderò il bastone!»

Quindi Gramsci, appena quattro mesi dopo il suo arrivo in Unione Sovietica, e nemmeno tre mesi dopo aver conosciuto Giulia, già le aveva proposto una traduzione collettiva di Stella Rossa (guarda caso, è a quattro mani anche l’ultima traduzione italiana del “romanzo di Bogdanoff”, a cura del Kollektiv Ulyanov). Come detto, Gramsci non era certo all’oscuro delle polemiche tra Lenin e Bogdanov, e a maggior ragione doveva saperne qualcosa in quel momento. Angelo Tasca, tra i fondatori dell’ON, ricorda di aver assistito insieme a Gramsci, ad “alcune sedute del Proletcult”, ai tempi del IV Congresso dell’Internazionale (novembre 1922).

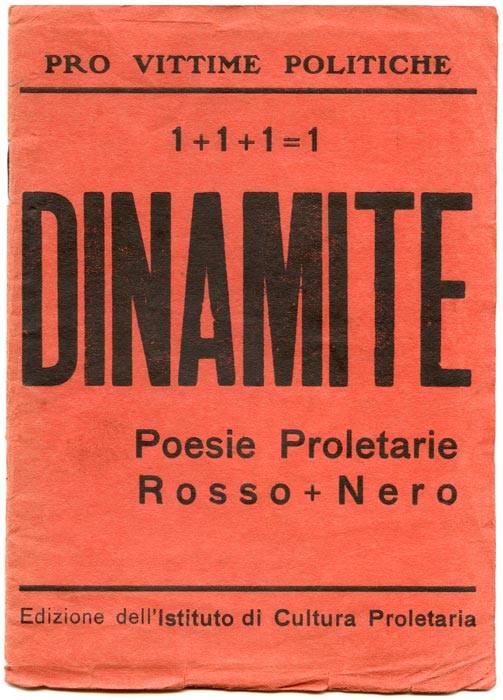

Nel frattempo, mentre Gramsci è a Mosca, L’Ordine Nuovo continua a dare notizie sull’ICP. Poco dopo la partenza del direttore, esce Dinamite, una raccolta di undici "poesie proletarie", scritte da tre giovani "futuristi" (battezzati collettivamente 1+1+1=1). La plaquette, di 34 pagine, viene pubblicata come "edizione dell'Istituto di Cultura Proletaria" e il ricavato delle vendite è a favore delle "vittime politiche". I tre autori sono Luigi Colombo (che dal '24 si farà chiamare Fillìa), Jean Pasquali e Antonio Galeazzi (due “legionari dannunziani”, come li definì Giovanni Casale in un ricordo affidato a Cesare Bermani). Il libretto riceve una durissima stroncatura sul quotidiano Il Comunista, organo centrale del PCd'I. Eppure, a settembre, lo stesso partito crea ufficialmente la Sezione Italiana del Proletkul’t, e nomina Gramsci - a distanza - nel Comitato Centrale Provvisorio. Ma sebbene l’ON pubblichi in due puntate I principi generali della nuova istituzione, essa non sembra essere andata molto oltre. Un mese più tardi, con la Marcia su Roma, lo spazio per dedicarsi ad attività culturali diventa sempre più angusto. Proprio tre giorni prima della sfilata fascista, Gramsci incontra Lenin in privato, faccia a faccia. Chissà se hanno anche discusso di cultura proletaria...

Nel gennaio 1923, Gramsci si prepara a lasciare l’Unione sovietica. Scrive a Giulia un lunga lettera di commiato e tra le altre cose le chiede: “E la sua traduzione? Me la spedisca, se ultimata: la farò pubblicare in Italia.”

A differenza dei curatori dell’Epistolario di Gramsci, Noemi Ghetti è convinta che qui si stia parlando del “romanzo di Bogdanoff”, così come in una lettera del 13 febbraio: “E la traduzione? Perché non me l’ha consegnata? Ho saputo che l’aveva con sé”. Tra le due missive, si inserisce la decisione di Gramsci di restare a Mosca, perché in Italia lo attende un mandato d’arresto.

Si arriva così al 23 settembre 1923, quando Antonio Gramsci e Julja Šucht si sposano (anche se ci sono parecchi dubbi sull’autenticità del loro certificato di matrimonio). A fine novembre, Gramsci lascia l’Unione Sovietica e si trasferisce a Vienna. Eletto alla Camera dei Deputati il 6 aprile 1924, a maggio rientra in Italia, protetto dall’immunità parlamentare. In questo frangente gli scrive da Mosca Umberto Terracini, che l’ha sostituito come delegato al Comintern e ha rintracciato alcune sue carte, tra le quali “il romanzo russo di cui curasti la traduzione colla traduzione”.

Sia Ghetti che Righi, deducono da questo riferimento che l’impresa a quattro mani di Antonio & Giulia doveva essere giunta a compimento.

Chissà poi se Terracini spedì il plico in Italia, o da qualche altra parte, o se lo ritrovò al suo posto lo stesso Gramsci, quando ritornò a Mosca nel 1925, o ancora se glielo portò Giulia, quando passò dall'Italia, insieme al figlio Delio Šucht-Gramsci, nato a Mosca il 10 agosto '24 (e quindi concepito a novembre , poco prima della partenza del padre).

Fatto sta che quei fogli sono spariti, non se ne sa più nulla, e così la prima traduzione italiana di Stella Rossa – parziale o completa – è rimasta nel cassetto. Sarebbe stata una delle prime a occidente dell’ex-impero zarista, dopo quella francese del 1913/14 (pubblicata sulla rivista La Societé Nouvelle) e quella tedesca del 1923 (per le edizioni dell’Internazionale giovanile). Sparita, smarrita o distrutta quella, abbiamo dovuto attendere fino al 1988 per poter leggere Stella Rossa nella lingua di Dante (e di Gramsci).

Eppure il mistero rimane. Dov’è finita la traduzione del «romanzo di Bogdanoff» a cura di Antonio e Julja? (E dove sono finiti i racconti operai del concorso lanciato su L’Ordine Nuovo il 17 gennaio 1922? E dov’è finito il primo numero della rivista Proletcult, che doveva uscire – e forse è uscito – quello stesso mese?)

Domande che forse non avranno mai risposta, se non tra le pagine di un giallo, ma intanto il legame tra Bogdanov, il Proletkult e Gramsci ci appare ben più che una semplice ipotesi narrativa.

È forse il romanzo in cui mi sono messo più in gioco e questo perché siamo nel Seicento milanese, in un pieno clima manzoniano. Ho dovuto fare i conti con personaggi già nei Promessi sposi. Marcello Simoni

Con La prigione della monaca senza volto, torna nelle librerie l’inquisitore Girolamo Svampa, personaggio creato dal maestro del thriller storico Marcello Simoni: un frate non per vocazione ma per vendetta, che predilige la ragione alla superstizione e che, in questo capitolo, sentirà le sue certezza vacillare.

Lo Svampa si trova nella Milano manzoniana, in piena dominazione spagnola e segnata dalla clausura femminile, anno del Signore 1625. Il protagonista si imbatte in alcuni cadaveri di donna pietrificati. Fra rapimenti, vecchi e nuovi nemici, Simoni decide di confrontarsi anche con due personaggi storici, la Monaca di Monza e il cardinale Federigo Borromeo:

«Nel nuovo thriller storico, La prigione della monaca senza volto, Marcello Simoni coinvolge nella trama i personaggi Manzoniani. Osa, ma il risultato finale è felice, perché l’autore contemporaneo rende omaggio all’illustre predecessore, ma resta Simoni. E fa quello che sa fare meglio: costruisce una narrazione ricca di enigmi e colpi di scena, piena di dettagli storicamente accurati e dal ritmo avvincente, in cui i personaggi dei Promessi sposi diventano pedine, al pari degli altri protagonisti, dell’ingranaggio. Con in più il piacere e la curiosità, per il lettore appassionato del genere, di ritrovarsi, in una veste nuova, figure diventate classiche» (Alessia Rastelli, «la Lettura – Corriere della Sera»).

Una vicenda sconvolgente che metterà a dura prova le capacità dell’inquisitore e i suoi convincimenti, capace di coinvolgere il lettore fino al finale, «ma Simoni disegna un ritratto altrettanto affascinante e documentato di una Milano torbida e decadente, sotto la dominazione spagnola (l’anno dei fatti è il 1652): le porte, la darsena, i bacini, i Navigli allora aperti, tra i quali i personaggi si rincorrono da un nascondiglio all’altro» (Alessia Rastelli, «la Lettura – Corriere della Sera»).

Annie è ricoverata in una residenza protetta, il suo mondo è ormai una stanza, la 315. Il passato sta scivolando via, mescola gli anni, i luoghi, le stagioni. Poco importa se sia Alzheimer o demenza senile, i ricordi stanno sparendo, sembra aver bisogno solo d'amore.

Alessandra, compagna di suo figlio Pierre, la assiste, la ascolta. È professoressa universitaria di Biologia. Ha abbandonato a ventitré anni la Puglia, quando il suo mondo si era sbriciolato: era fuggita, dopo la morte della madre, per non tornare mai più. Ha chiuso la porta ai ricordi, ha costruito la sua vita professionale e affettiva a Parigi, «Punto e daccapo» come diceva sua madre. Si è sempre detta che l'importante è il presente ma, mentre cala il sipario nei ricordi di Annie, mentre con Pierre riordina la sua casa tra oggetti da buttare e altri da conservare, sente riemergere parole e memorie che, né la lingua francese, né il lavoro e l'amore per Pierre sono riusciti a cancellare.

Poco importa che il racconto contenga spunti autobiografici perché poi diventa storia universale che evoca il male di tutti. Simonetta Fiori, «la Repubblica»

In modo toccante l’autrice offre al lettore una storia intensa, affronta il tema della perdita, della rielaborazione dei nostri lutti, del bisogno di portare alla luce ciò che si pensava di aver sepolto per sempre; ma torna ad affrontare anche il tema dell’amore, «fil rouge che lega tutti i miei libri. Perché, se è vero che ognuno di noi è caratterizzato dalle fragilità e dal vuoto, è anche vero che ognuno di noi riesce a sopravvivere grazie alla forza dell’amore. Per me l’amore è il reciproco riconoscimento. Essere riconosciuti dagli altri per quello che siamo e riconoscere gli altri per quello che sono. Così si creano dei legami capaci di darci la forza di attraversare i vuoti della nostra esistenza e curare le ferite che la vita ci infligge» (Michela Marzano intervistata da Brunella Schisa, «il venerdì – la Repubblica»).

Michela Marzano ci consegna il ritratto indimenticabile di due donne che trovano inaspettatamente l'una nell'altra ciò che avevano perduto, «e poco importa che il racconto contenga spunti autobiografici perché poi diventa storia universale che evoca il male di tutti» (Simonetta Fiori, «la Repubblica»).

«Trovare le parole per l’amore, nominare i sentimenti, è la specialità di Michela Marzano […] è quello che fa, testardamente, da anni, nei libri e sui giornali ed è diventata bravissima proprio perché l’amore è una cosa che si impara provando e riprovando, finché non si trova il tono giusto per dire il legame misterioso che unisce uomini e donne o quello profondo, unico e totale che lega madri e figli» (Raffaella Silipo, «La Stampa»).

-

Si può guardare avanti senza voltarsi indietro? Nel caso della Shoah? Metterci una pietra sopra? Dimenticare, riconciliarsi, perdonare? No.pp. 96€ 12,00

-

Il crimine e il silenzio

«Un libro terribile e necessario... sull'oblio, sulla contaminazione della memoria, sul conflitto tra una verità facile e accomodante e la ben piú dura e sgradevole verità».

Julian Barnes

«Uno dei libri piú importanti e drammatici degli ultimi anni».

Ryszard Kapuscinski

«Un capolavoro del giornalismo storico. Una lettura...pp. 544€ 38,00 -

Riflessioni sulla questione antisemita

Uno strumento originale e indispensabileper comprendere e combattere l'odioantiebraico, scritto da una figura carismatica.pp. XVI - 120€ 14,00 -

Heimat

Miglior graphic novel 2018 per «The New York Times», «The Guardian» e «The Comics Beat».

Vincitore del National Book Critics Circle Award nella categoria Autobiografie.

Illustratrice dell'anno per il Moira Gemmill Prize del Victoria and Albert Museum.

Un modo geniale di fare i conti con il proprio...pp. 288€ 19,00 -

Per Primo Levi

Il saggio piú antico, Ciò che dobbiamo a Primo Levi, è del 1989; il piú recente, Il canto di Ulisse, è del 2018. Sono esattamente trent'anni che Pier Vincenzo Mengaldo, noto critico e storico della lingua italiana, studia i testi di Primo Levi, ne analizza...pp. XII - 176€ 20,00 -

I senza memoria

Nel 1938, Karl Schwarz, nonno paterno dell'autrice, approfittando delle leggi razziali naziste, rileva per pochi soldi la piccola azienda di un imprenditore ebreo, Julius Löbmann, e dopo la guerra per molto tempo rifiuta di pagargli il giusto risarcimento. È da questo episodio, taciuto e rimosso...pp. 344€ 21,00

-

Album Auschwitz

L'Album Auschwitz è il piú importante documento iconografico sui campi di sterminio: mostra le fotografie scattate dai nazisti nel maggio del 1944. Sono le immagini della selezione a cui erano sottoposti i prigionieri ebrei. L'album, ritrovato da una detenuta, è stato utilizzato come prova giudiziaria...pp. XII - 268€ 35,00 -

Dizionario dell’Olocausto

Questo dizionario è il lavoro collettivo di oltre cento autori di undici paesi, con l'aggiunta di saggi specifici dedicati alla peculiare situazione italiana.pp. XXXIV - 968€ 30,00 -

Storia degli ebrei

Ripercorrendo gli eventi tragici e i momenti gloriosi di un'avventura millenaria costellata di figure immortali, il volume reinterpreta la storia spesso misconosciuta di un popolo-mondo.pp. XIV - 824€ 34,00 -

Goetz e Meyer

Con questo romanzo di forte impatto emotivo e di evidente matrice autobiografica - anche 35 familiari dell'autore scomparvero nel nulla - David Albahari cerca di ricostruire un passato indicibile, di far fronte alla necessità di dare una figura, un corpo, agli esecutori del Male.pp. 120€ 10,50 -

Come si diventa nazisti

«La distruzione di una comunità politica, la fine della democrazia è sempre possibile - e oggi come allora gli avversari della democrazia stanno anche dentro di noi, nel perenne conflitto, ch'è a un tempo sociale e psichico, tra bisogno di sicurezza e desiderio di...pp. 320€ 13,50 -

-

-

Gli ebrei sotto la persecuzione in Italia

«Chi sono? Dicono ora: un giudeo, adoperando in modo triviale un terminetanto stolto quanto vano».

Da una lettera di Vittorio Pisapp. LXXXII - 472€ 15,00 -

Voci dal lager

«Il crematorio fuma, non smette piú, fuma tutta la notte. L'odore nauseabondo di carne bruciata ammorba l'aria, prende alla gola, mi strozza, forse stanotte bruciano Ondina o Maria... Non le ho piú trovate».

Dal taccuino clandestino di Lidia Beccaria Rolfi, Ravensbrück.pp. XLIV - 463€ 14,00 -

Perché crediamo a Primo Levi?

«Quando diciamodi credere a Primo Levi, di prestar fede alle sueparole, che cosa esattamente ci sentiamo impegnatia ritenere vero? E, in secondo luogo: quali sonole ragioni del nostro atteggiamento? Su che cosa sifonda il credito che noi gli concediamo?»

Mario Barenghi, Perchè crediamo a Primo Levi?pp. 184€ 16,00 -

Una telefonata con Primo Levi

«Non sarebbe molto facile figurarseli vicini, cosídissimili nella complessione come sono, Primo Levie David Foster Wallace, se non li si vedesse, dischiena, passeggiare per un Lungo Po elisio e conversarein qualche loro lingua altrettanto oltremondanamentre due grossi cani corrono avanti e indietro,saltano, chiedono di giocare e li...pp. X - 208€ 16,00 -

-

-

Il ghetto di Varsavia

Il primo documento completo sulla piú immane tragedia che mai colpì una città nel corso della seconda guerra mondiale.pp. XXII - 316€ 12,00 -

Lo sterminio degli ebrei

Per Bloxham ladistruzione degli ebrei d'Europa è solo il punto di precipitazione finale,abominevole, di una storia di lunga durata dei genocidi e delle biopoliticherazziali e razziste, della polizia e della discriminazione etnica in cuiun'intera civiltà risulta coinvolta.pp. XXX - 410€ 28,00 -

Raccontare per la storia

Durante quarant'anni - l'arco che vada Se questo è un uomo a Il sistema periodico a I sommersi e i salvati -Levi ha affidato alla storia le sue narrazioni e le sue diagnosi eticopolitiche.Le raccoglie una storica, Anna Bravo, che lo intervistò nel1983 e che ci...pp. 224€ 18,00 -

Intervista a Primo Levi, ex deportato

«Nel campo avevo un quaderno,non piú di venti righe. Avevo troppapaura, il fatto stesso di scrivere erasospetto. Non erano appunti, era lavoglia di tenere appunti, tanto sapevoche non avrei potuto conservarenulla. Se non nella memoria».pp. XXVI - 122€ 10,00 -

«Fioca e un po’ profana». La voce del sacro in Primo Levi

Fioco e profano sono aggettivi che ritornano spessoin Primo Levi. «Fioco» non significa debole ofiacco, quanto piuttosto mite; ma anche tenue, sommesso,difficile da intercettare. «Profano» è l'inesperto, chi non ha una lungapratica in certe cose, il non-specialista. Il profanoè vagamente imparentato con il «dilettante», coluiche fa le...pp. XXIV - 240€ 20,00 -

Uomini comuni

Nuova edizione ampliataUno dei libri piú indispensabili mai scritti sulla Shoah, riproposto con una nuova lunga postfazione e numerose fotografie inedite.pp. XVI - 328€ 24,00 -

Esperimento Auschwitz

Narrare Auschwitz come se si trattasse di un esperimento mentale,simile a quelli proposti da Galileo o da Einstein: eccoL'operazione condotta da Primo Levi con Se questo è un uomoe, quarant'anni più tardi, con I sommersi e i salvati.pp. XII - 182€ 16,00 -

I campi del duce

«Un libro utile per sapere e per capire e finalmente per crescerenel segno di una memoria riconquistata».

Frediano Sessi

«Capogreco nel ricostruire il passato fornisce risposte esaurienti.Ma, cosa piú importante ancora, non elude domande».

Giorgio Boatti

«I campi del duce descrive cosa fu e come funzionò l'internamentoin Italia e nelle regioni jugoslave annesse, contro civiliitaliani e stranieri... Una violenza che il clima...pp. X - 344€ 14,00 -

Controllare e distruggere

Un saggio di esemplare chiarezza che ricostruisce in modo semprepreciso ed equilibrato il periodo piú tragico dell'età contemporanea.pp. XII - 244€ 22,00 -

La legge del sangue

Una cartografia integrale dei saperi e delle credenze che fecero da architravealla politica dello sterminio.pp. XII - 504€ 25,00 -

Il nazismo e l’Antichità

Il Terzo Reich nutrí per il mondo classico un'autentica venerazione, arrivando a teorizzare l'identità razziale di Greci, Romani e Germani, uniti in una stessa lotta millenaria. Tutti gli aspetti della falsificazione nazista della storia, alla ricerca di un'antichità immaginaria, monito e modello per plasmare un...pp. 536€ 34,00

-

-

Il complotto

Will Eisner, il padre del «graphic novel», racconta la storia documentata dei Protocolli in questo romanzo per immagini, un capolavoro finito di scrivere e disegnare a un mese dalla morte.pp. X - 146€ 16,00 -

Le regine dello swing

Tulipan, Maramao perché sei morto, Il pinguino innamorato: sono alcune delle canzoni del Trio Lescano, le tre ragazze olandesi che tra il 1936 e il 1943 scatenarono in Italia una rivoluzione musicale, importando lo swing americano vietato dal regime.pp. X - 118€ 12,00 -

Anne Frank – Diario

Un evento internazionale. Il primo graphic novel tratto dal libro che ha fatto conoscere la tragedia dell'Olocausto a milioni di ragazzipp. 160€ 15,00 -

-

Tutti gli scritti

A cura dell'Anne Frank Fonds di Basilea.

***

Storia, memoria e letteratura: per la prima voltain un unico volume tutti gli scritti di Anne Frank,testimone e scrittrice.pp. VI - 886€ 28,00 -

Racconti dell’alloggio segreto

La sensibile fantasia di una giovane scrittrice al cui talento il destino della storia concesse troppo poco tempo.pp. X - 170€ 9,80 -

Qui non ci sono bambini

Thomas Geve è poco più di un bambino quando vienedeportato ad Auschwitz: è uno dei più giovani internatidel campo. È nell'età in cui si inizia a conoscere meglioil mondo e a guardarsi attorno.

Il giorno della liberazione, nell'aprile del 1945, raccogliele poche residue forze per fissare su...pp. 186€ 24,00 -

“Sfacciata fortuna”. La Shoah e il caso

Con il saggio del critico inglese Robert Gordon prendono il via le «Lezioni Primo Levi», ideate dal Centro Internazionale di studi che si propone di promuovere la conoscenza del grande scrittore italiano nel mondo.pp. 136€ 15,00 -

-

Sei milioni di accusatori

Una requisitoria implacabile contro Eichmann.

E una drammatica ricostruzione dello sterminio nazista degli ebrei.pp. XXIV - 216€ 11,50 -

La distruzione degli Ebrei d’Europa

In 3 volumi

***

Il saggio piú importante mai apparso sullosterminio degli Ebreipp. XXXII - 1528€ 48,00 -

Comandante ad Auschwitz

Il volume, oltre alla prefazione di Primo Levi scritta nel 1958, contiene un articolo di Alberto Moravia e un'appendice storico-bibliografica a cura di Frediano Sessi.pp. XII - 278€ 13,00 -

-

-

Shoah

Per la prima volta in Italia l'opera definitiva sulla Shoah, il piú importante film mai realizzato sulla piú tragica esperienza dell'uomo moderno.pp. LIV - 316€ 38,00 -

I sommersi e i salvati

«Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre».

Primo Levipp. 208€ 13,00 -

Se non ora, quando?

Il primo vero romanzo dell'autore di Se questo è un uomo. Le avventure drammatiche di quei partigiani ebrei polacchi e russi che resero colpo su colpo a chi tentò di sterminarli.pp. 352€ 13,00 -

Se questo è un uomo

«Un magnifico libro che non è solo una testimonianza efficacissima, ma ha delle pagine di autentica potenza narrativa».

Italo Calvinopp. 232€ 13,00 -

-

La tregua

«Giunsi a Torino, dopo trentacinque giorni di viaggio: la casa era in piedi, tutti i familiari vivi, nessuno mi aspettava».

Primo Levipp. 240€ 13,00 -

Opere complete I-II

In 2 volumi

**

Con l'edizione di Se questo è un uomo del 1947, venticinque testi in piú nella sezione «Pagine sparse» e altri otto testi in appendice, fra i quali la tesi di laurea e le note di Levi alle edizioni scolastiche dei suoi libri.pp. CIV - 3496€ 160,00 -

Opere complete III

Nel 1961 Primo Levi risponde a un questionario di «Storia illustrata»: è la sua prima apparizione nella veste di intervistato su un giornale. Da allora al 1987, anno della morte, le sue interviste censite sono state oltre 300. Quelle piú ampie e piú rilevanti (circa...pp. XXXVI - 1384€ 85,00 -

Così fu Auschwitz

Le verità piú precise - e inesorabili perché precise- sulla macchina dello sterminio. Quarant'annidi testimonianze, in gran parte inedite, di essenzialeimportanza storica.pp. VI - 256€ 13,50

-

-

-

-

La lenta nevicata dei giorni

Fernande e André si sono fatti una promessa che è insiemeun gesto d'amore e di speranza: se sopravviverannoalle persecuzioni, torneranno insieme alla casasotto il faro. Non importa se il futuro che li aspetta èdiverso da quello che avevano immaginato. Il futuro èun tempo vivo, a...pp. 256€ 17,50 -

Goebbels

Il volume offre una nuova e importante visione su come il messaggio di odio nazista venne concepito, nutrito e diffuso, ma fa anche a brandelli il mito del genio propagandistico di Goebbels. Ci mostra un uomo perseguitato dalle insicurezze e, sebbene dotato di un controllo...pp. XXVI - 920€ 34,00 -

Verso la soluzione finale

La migliore e piú accurata storia della conferenza di Wannsee del 20 gennaio 1942, che decise la soluzione finale. Un'indagine sulla follia dottrinaria e omicida del nazismo.pp. VIII - 216€ 26,00 -

-

I bambini di Moshe

Una storia tragica e picaresca insieme, un'odissea di lutto e di riscatto, dai confini tanto larghi quanto l'intera storia degli ebrei sommersi e degli ebrei salvati.pp. 408€ 14,00 -

Il corpo del duce

Adorato dai fascisti, fucilato dai comunisti, profanato dalla folla, trafugato dai neofascisti, occultato dai democristiani: vivo o morto, il corpo del duce ha fatto storia nell'Italia del Novecento.pp. XIV - 360€ 14,00 -

L’infanzia nelle guerre del Novecento

«I bambini sono diventati sempre piú vittime, attori e spettatori dei processi sociali, in tempo di pace e di guerra. Non considerare il loro punto di vista, la loro esperienza, la loro memoria significa negarsi la comprensione di una parte importante della storia vissuta dalle...pp. X - 440€ 14,50 -

La Shoah dei bambini

Un libro che riattraversa «con occhi di bambino» le tragiche vicende della persecuzione antiebraica.pp. 344€ 13,00 -

Gli scomparsi

«Epico e intimo, ricco di riflessioni ma anche di tensione, tragico e al tempo stesso ironico. Gli scomparsi è semplicemente un libro meraviglioso».

Jonathan Safran Foerpp. 608€ 16,00 -

Primo Levi e i tedeschi

L'edizione tedesca di Se questo è un uomo avviòuna serie di contatti epistolari tra Primo Levie i suoi lettori in Germania. Lo studio di MartinaMengoni li ricostruisce e ne fa emergerel'importanza.pp. 232€ 20,00 -

Album Primo Levi

A trent'anni dalla scomparsa di Primo Levi, questo volume intende proporre al pubblico un originale ritratto, per testi e immagini, di una tra le figure piú complesse della letteratura e della cultura del Novecento.pp. 352€ 60,00 -

Risvegli nel buio

Quattro storie diverse, un unico destino: l'Olocausto proietta la sua lunga ombra sulle generazioni successive, e i figli delle vittime e degli aguzzini si trovano a fare i conti con un'identità complessa e problematica. Ogni pagina di questi splendidi racconti vibra del pathos della...pp. 264€ 15,50 -

Ausmerzen

Nella storia di uno sterminio non a tutti noto, primae dopo Auschwitz, era annidato il Dna di ognisoppressione di creature umane difettose, indifese,«vite indegne di essere vissute». Marco Paolinisi immerge in quelle tenebre e il suo raccontoporta in piena luce il modello nascosto dell'eliminazionedei deboli.pp. 168€ 11,00 -

W o il ricordo d’infanzia

«W o il ricordo d'infanzia è uno dei libri più profondi e commoventi che io abbia mai letto»

Paul Austerpp. LVIII - 240€ 19,00 -

Il libro della Shoah italiana

Nuova edizione.

***

«L'inferno... qualsiasi persona lo conosce dai libri,noi l'abbiamo vissuto».pp. XVIII - 472€ 16,00 -

Salvarsi

Le toccanti storie e testimonianze sugli ebrei, italiani e no, che riuscirono a salvarsi dalla Shoah in Italia, da soli o con l'aiuto e il soccorso di altri.pp. XX - 590€ 38,00 -

I Frank

«Mirjam Pressler ha trasformato il destino della famiglia Frank inun avvincente romanzo».

Frankfurter Allgemeine Zeitungpp. 406€ 17,50 -

L’Olocausto

Un'efficace storia complessiva dell'Olocausto, dalle prime forme di discriminazione alla Soluzione finale, che combina in modo originale le testimonianze di sopravvissuti, assassini e colpevoli con le ricerche storiografiche piú recenti. Un'opera di riferimento e un best seller internazionale.pp. XIV - 566€ 34,00 -

La Shoah in Italia

Come mai tra il 1943 e il 1945 migliaia di ebrei italiani, dopo essere stati privati dei loro diritti di cittadini e di uomini, furono deportati e uccisi ad Auschwitz?pp. 192€ 12,00 -

Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi

Cosa furono le leggi antiebraiche? Quali effettiebbero? Cosa signifi carono? Quale postohanno occupato nella storia d'Italia?pp. 112€ 11,00 -

-

Il diario di Dawid Sierakowiak

«Per noi non c'è veramente speranza di uscire da qui»: sono le ultime parole del Diario di Dawid Sierakowiak, in data 15 aprile 1943.pp. XXX - 348€ 12,50 -

Maus

La storia di una famiglia ebraica tra gli anni della guerra e il presente, fra la Germania nazista e gli Stati Uniti. Un padre, scampato all'Olocausto, e un figlio che fa il cartoonist e cerca di trovare un ponte che lo leghi alla vicenda indicibile...pp. 292€ 20,00 -

MetaMaus

Con un DVD che contiene una copia digitalizzata di Maus.

**

Con la sua forza visiva ed emotiva Metamaus è un'opera d'avanguardia quanto il capolavoro di cui svela la genesi.pp. 300€ 35,00 -

La liberazione dei campi

Il lento, e spesso impossibile, ritorno alla vitadelle migliaia di superstiti dei campi disterminio nazisti.

Una pagina poco conosciuta di una terribiletragedia, raccontata con profondacomprensione e pietà umana.pp. XXXIX - 312€ 10,99 -

-

L’istruttoria

L'inferno del maggiore Lager, del Lager per antonomasia, è disegnato nella sua estensione e profondità, le sue istallazioni descritte con rigore catastale, l'iter del detenuto, anzi dello Hüftling, se vogliamo conservare, come titolo d'onore, questa qualifica che ha accompagnato nella morte milioni di innocenti, minuziosamente...pp. 257€ 16,00 -

-

Auschwitz spiegato a mia figlia

«Voi che vivete sicuri

Nelle vostre tiepide case,

Voi che trovate tornando a sera

Il cibo caldo e visi amici:

Considerate se questo è un uomo

Che lavora nel fango

Che non conosce pace

Che lotta per mezzo pane

Che muore per un sí o per un no...»

Primo Levi, Se questo è un uomopp. 88€ 10,00 -

Resoconto di Rachel Cusk è uno di quei libri che fanno discutere. Primo di una trilogia, è stato accolto subito con entusiasmo all’estero; il suo stile innovativo ha portato parte della critica a parlare addirittura di «fine del romanzo». La stessa autrice, in un’intervista rilasciata a «la Repubblica», ha dichiarato di aver «cercato di ripensare le convenzioni del romanzo moderno. Ero su una strada da cui era difficile uscire: e io volevo sentirmi libera».

Un trionfo di stile. Con formidabile immediatezza e profondità, Cusk compone un affresco di personaggi indimenticabili; una storia che riecheggia perfino il thriller, almeno per l'avidità con cui costringe il lettore a voltare pagina. The Guardian

Anche in Italia il libro ha ricevuto molta attenzione ed è stato inserito nei migliori dieci libri dell'anno de «la Lettura - Corriere della Sera» e di «Rivista Studio»: «Lo straordinario risultato raggiunto da Rachel Cusk, è che Resoconto è un libro che non si pone il problema di cosa debba essere, pur essendo senza dubbio il prodotto di una profonda riflessione sul senso di fare letteratura in questo momento storico. È un libro perfettamente naturale, che non mostra né gli ingranaggi della teoria né lo sforzo di essere contemporaneo e che finisce per essere un libro molto contemporaneo e non estraneo alla teoria» (Cristiano de Majo).

Per Nadia Terranova «sbaglia chi dice che Resoconto segna la morte del romanzo, anche se vuole fargli un complimento: ogni volta che il romanzo muore vuol dire che è più vivo che mai, talmente vivo che qualcuno non l’ha riconosciuto» («minima et moralia»).

La storia sembra farsi da sé, nasce dall'ascolto e dalla capacita di raccontare e raccontarsi e il lettore, ripercorrendo il viaggio di Faye, cerca e trova se stesso: «È come se Cusk trovasse la forma di ciò che scrive mentre la sta cercando […] E in effetti Resoconto è affascinante, ambiguo, ha pagine ipnotiche» (Paolo Di Paolo, «la Repubblica»).

Sono molto schizzinoso. Quando il mio editore o altri editori amici mi chiedono di dire o scrivere qualcosa per sostenere un nuovo libro in uscita, declino quasi sempre. Tanto premesso: Resoconto di Rachel Cusk è semplicemente un grandissimo romanzo. Gianrico Carofiglio

Faye è una scrittrice, vive a Londra, ha due figli e un matrimonio fallito alle spalle. Chiamata in Grecia per tenere un corso di scrittura, parte per Atene. Il viaggio e la permanenza le fanno incontrare interlocutori occasionali, uomini e donne che vogliono raccontarsi e parlano di se stessi, dei loro matrimoni, delle loro ambizioni, delle difficoltà coniugali. Si vogliono sgravare del peso del passato, cercano di individuare la trama della loro vita.

Faye è un confessore laico che non giudica o condanna, accoglie le storie, ascolta senza dire molto di sé ma svelando, con poche domande, omissioni e contraddizioni di quel passato che ognuno tende a rielaborare a proprio vantaggio, per assolversi: «Cusk ci fornisce così una delle metafore più potenti della letteratura che si possano incontrare nella prosa contemporanea, mettendo in opera una strategia narrativa che rinegozia la distinzione fra autore e personaggio. Non stupisce che abbia suscitato tanta attenzione e dibattito critico nel mondo anglosassone [...] Leggendo Resoconto non si può che essere grati di aver incontrato una scrittrice tanto generosa e convinta che le "le storie chiedano una forma di speranza"» (Alessandra Sarchi, «La Lettura - Corriere della Sera»).

Il 12 dicembre è stato annunciato il libro dell’anno 2018 per la Lettura – Corriere della Sera. La giuria della Classifica di Qualità, presieduta da Marzio Breda (segretario Severino Colombo), composta da 311 membri, redattori, collaboratori, traduttori e amici de «la Lettura», ha assegnato il premio a Berta Isla di Javier Marías, uscito a maggio nei Supercoralli: «Un libro che si addentra nelle pieghe di un amore imperfetto e nel mistero che ogni cuore nasconde, anche a chi crede di conoscerlo a fondo».

Al secondo posto, e primo fra gli italiani, Paolo Giordano con Divorare il cielo.

Sul numero #368 de «la Lettura», che uscirà il 16 dicembre sarà pubblicata la classifica completa. Qui, il comunicato.

-

Berta Isla

«Un capolavoro. Marías è un maestro nel raccontare la mescolanza di grigiore e di passione, di mistero e di banalità, di segreto e di non detto».

Claudio Magrispp. 528€ 15,00 -

Divorare il cielo

Prendersi tutto. Assaltare i sogni. Divorare il cielo. Un romanzo potente e generoso, che restituisce al lettore l'antica meraviglia di una grande storia in cui perdersi.

«Tre ragazzi di notte in una piscina; lo sguardo di una ragazza che dall'alto li scopre, li studia in silenzio,...pp. 440€ 15,00

Il 9 dicembre, Da un altro mondo di Evelina Santangelo è stato premiato come libro dell’anno dagli ascoltatori di Fahrenheit. Un riconoscimento importante per l’autrice che ha raccontato una storia feroce, attuale e amarissima, ambientata in un futuro prossimo, il 2020: «Il romanzo, molto intenso, a riprova che si può raccontare il mondo in poco più di 200 pagine, ha la forma di un thriller, forse di un noir, distopico». (Wlodek Goldkorn, «L’Espresso»).

Khaled è un tredicenne arabo, arrivato a Bruxelles per lavorare ma ora, dopo la tragica morte del fratellino più piccolo, parte per il Sud, portandosi dietro un trolley rosso che, «grazie all’immaginazione dell’autrice diventa un altro protagonista del romanzo, anzi, si trasforma quasi in una specie di dispositivo di narrazione, in un rovesciamento di simboli e segni» (Wlodek Goldkorn, «L’Espresso»). Nel suo viaggio è accompagnato dalla voce della nonna, lasciata in Siria, che con le sue massime aveva guidato i suoi primi anni di vita.

Karolina è una donna di mezza età; la sparizione del figlio, Andreas, l'ha sconvolta e lei, pur abituata ad una vita dura e solitaria, vuole capire come mai lui l'ha sempre esclusa con durezza dal suo mondo. Scopre, nel computer che il figlio ha lasciato, mondi infettati dal neonazismo e dallo jihadismo; trova video deliranti, vaga per siti e blog respirando la stessa aria malsana che ha portato via Andreas.

E c’è il vecchio Orso, «di nome e di fatto», ex guardia giurata che «confidava in poche cose molto concrete. Il basco verde che indossava da quando era ragazzo, la Punto color militare che non lo aveva mai tradito e la Beretta 98 fs, precisa e affidabile…» (Da un altro mondo, p. 98).

C'è poi Palermo e il mistero dei «bambini viventi», che occupano spazi, che hanno uno sguardo che fa paura perché indecifrabile.

Tutte «Vite molto diverse, di valori all’apparenza antipodici, nutrite però da un medesimo dolore, da una stessa precarietà: che Santangelo sa lavorare nella loro sostanza umana profonda, al di là di barriere e differenze, col linguaggio universalizzabile della verità» (Massimo Onofri, «Avvenire»).

«Santangelo ha messo in scena protagonisti in apparenza marginali, ma proprio grazie alla loro marginalità conclamata centrali per l’immaginario contemporaneo […] racconta l’immigrazione per quello che è: tragedia, dolore, perdita di sé per chi è costretto a lasciare la propria casa; fastidio e paura per coloro che ricevono, volenti o nolenti, gli immigrati» (Wlodek Goldkorn, «L’Espresso»).

***

Qui, La mappa di Da un altro mondo dove si trovano immagini, video, luoghi, percorsi, verità insospettate di cui si è nutrito questo mondo di fantasia.

- E i titoli di coda? - ci hanno domandato lettori e lettrici al termine delle presentazioni di Proletkult, - Ve li siete dimenticati?

Detta così, può sembrare che una sezione con quel titolo sia tanto consueta in un romanzo quanto lo è al termine di un qualunque film. O quantomeno che si tratti di un marchio di fabbrica del collettivo Wu Ming.

In effetti, il primo libro che abbiamo firmato con lo pseudonimo cinese - Asce di Guerra, anno 2000 - conteneva quattro pagine dedicate alle fonti, ai libri e agli incontri che ci avevano permesso di costruire la vicenda, impastando spunti d’archivio e finzione narrativa. Li chiamammo appunto “Titoli di coda”.

Anche 54 (Einaudi, 2002) aveva una sezione omonima e pure in qual caso le pagine erano quattro, con un paragrafo dedicato a ciascun personaggio della storia.

Da allora, nessuno dei nostri romanzi collettivi ha più ospitato uno spazio di quel tipo, un “dietro le quinte” che permettesse di assaggiare gli ingredienti della nostra cucina, di accendere fornelli, scaldare alambicchi, scottarsi con le pentole e annusare il profumo degli scarti.

Per Manituana creammo un intero sito zeppo di questi intrugli, ma nel libro di carta c’era solo un minuscolo rimando, in quarta di copertina, all’indirizzo web: www.manituana.com

In Altai niente di tutto questo, mentre L’Armata dei Sonnambuli ha un intero atto - il Quinto - costruito sul genere “Che fine hanno fatto?”, una classica sequenza d’accompagnamento per i crediti finali di un film, con la differenza che, nel nostro caso, il romanzo non è affatto finito e tutte le informazioni contenute in quell’ultima parte sono da considerarsi un misto di storia e finzione, al pari delle pagine precedenti.

Sono quindi almeno 16 anni che ci “dimentichiamo” di inserire nei nostri romanzi collettivi questi benedetti titoli di coda, mentre con i romanzi “solisti” siamo stati più diligenti: Guerra agli Umani (2004) e New Thing (2004) hanno entrambi sezioni con quel nome, per non parlare di Timira, Point Lenana e Un viaggio che non promettiamo breve, che dedicano ai final credits più di trenta pagine.

Ecco il motivo per il quale, da 54 in poi, non ci siamo più arrischiati a pubblicare in volume i titoli di coda dei nostri romanzi collettivi. Sono troppa roba, perché sempre più spesso i materiali che abbiamo consultato per scrivere sono disponibili on line, a un clic di distanza dai lettori. Così, mentre non ha molto senso mettersi a citare faldoni conservati in archivi remoti o libri reperibili solo in una biblioteca finlandese, può essere invece utile o divertente per chiunque andarsi a spulciare il pdf con il carteggio tra due personaggi, dal quale si evince il fondamento di alcune frasi o episodi del romanzo, oppure un articolo scaricabile che approfondisce la biografia di una comparsa, rimasta ai margini della scena.

Succede qualcosa di simile a quel che accadde nel Seicento con la storiografia: gli storici di un tempo, come Tito Livio o Tucidide, non usavano note a pie’ di pagina e non supportavano con fonti e indicazioni bibliografiche le loro affermazioni o le notizie raccolte sul campo. Erano convinti che solo il tempo e l’ammirazione dei posteri avrebbero decretato il valore del loro lavoro. Forzare la mano con mezzucci da azzeccagarbugli era considerato inelegante. E ancora lo era agli inizi del XVII secolo, quando Étienne Pasquier inserì in una sua ricerca i riferimenti archivistici e si meritò il rimprovero del suo pubblico. Che noia, tutte quelle glosse! E che cattivo gusto, mettersi lì a chiosare sé stessi!

Poi, via via che i lettori di ricerche storiche diventarono anch’essi storici e ricercatori, si diffuse la pratica delle note a pie’ di pagina, perché chi leggeva era in grado di controllare, ricercare a sua volta e mettere alla prova le affermazioni dell’autore.

Oggi, molte fonti d’ispirazioni usate da uno scrittore per i suoi romanzi si possono rintracciare on line, il pubblico può vagliarle, giocarci, metterle a confronto con la vicenda narrata. Di conseguenza, i titoli di coda hanno una loro utilità e diventano sempre più corposi.

Con Proletkult, terminato il romanzo, ci siamo messi d’impegno per elencare indizi e dettagli, anche quelli scovati (o messi on line) dopo che avevamo ormai scritto l’ultimo capitolo. Ne sono venuti fuori 66mila caratteri, che nel formato di Einaudi Stile Libero corrispondono a circa 50 pagine.

Ve le offriamo qui, in formato pdf, evitando così di aumentare lo spessore del libro, l’uso di carta e forse anche il prezzo di copertina.

Consideratelo il nostro regalo di Natale. Un gioco di costruzioni da smontare e rimontare quante volte si vuole.

***

Quando abbiamo iniziato le ricerche per questo romanzo, negli ultimi mesi del 2016, non esisteva ancora una biografia dettagliata del nostro protagonista, Aleksandr Aleksandrovič Malinovskij, meglio noto come Bogdanov (ma anche Maksimov, Rjadovoj, Rejnert, Verner, PK, Rachmetov…)

Qualche settimana fa ci è giunta notizia che la prima in assoluto è stata pubblicata all’inizio di novembre, nell’ambito di un vasto progetto editoriale dedicato alle opere dell’Amleto Rosso:

J. White, Red Hamlet: The Life and Ideas of Alexander Bogdanov, Brill, 2018.

Averla sotto le mani ci avrebbe risparmiato un estenuante lavoro di raccolta, selezione, confronto e cucitura di mille frammenti, presi da introduzioni e brevi note, testi sparsi e citazioni inattese.

Eppure, a prima vista, il nostro compito sembrava semplice, perché lo stesso Bogdanov scrisse la sua Avtobiografija per l’Enciclopedia Granat (vol. 41, 1926).

Noi l’abbiamo letta in francese, ma una traduzione in italiano si trova in:

G. Haupt e J.J. Marie (a cura di), Autobiografie dei bolscevichi, vol. I, La Nuova Sinistra, Roma 1970. E il Kollektiv Ulyanov ne ha fatta una di recente, in appendice a A. Bogdanov, Stella rossa, Alcatraz, 2018.

Il testo però è davvero breve e ha lo stesso problema che abbiamo riscontrato in molti altri, perché si concentra sulle opere, sull’elaborazione intellettuale, mentre contiene pochissimi dettagli di vita privata.

Il primo volume che siamo riusciti a consultare che offrisse qualche elemento in più per la costruzione del personaggio è stato:

N. Krementsov, A Martian Stranded on Earth: Alexander Bogdanov, Blood Transfusions, and Proletarian Science, University of Chicago Press, 2011.

In seguito, siamo riusciti a mettere le mani sulla monumentale bibliografia completa del nostro, dopo averla assaggiata a spizzichi su Google Books:

J.Biggart, G. Gloveli, A. Yassour, Bogdanov and his work : a guide to the published and unpublished works of Alexander A. Bogdanov (Malinovsky), 1873-1928, Taylor & Francis, 2017.

Di quel volume, ci è stata utilissima la Biographical Chronicle compilata da P. Plyutto (p.459), suddivisa per annate, con tutti gli spostamenti e gli episodi della vita di Bogdanov ricavabili dai suoi scritti.

Di quel volume, ci è stata utilissima la Biographical Chronicle compilata da P. Plyutto (p.459), suddivisa per annate, con tutti gli spostamenti e gli episodi della vita di Bogdanov ricavabili dai suoi scritti.

Tuttavia, anche un documento così dettagliato era per forza di cose concentrato sulla produzione intellettuale di B. e tralasciava invece gli aspetti più intimi.

Uno su tutti: la nascita di un figlio illegittimo, dall’unione con Anfusa Ivanovna Smirnova. Un “dettaglio” che siamo riusciti a scovare solo grazie a una ricerca in cirillico, che ci ha indirizzati sulle pagine russe di Rodovid, la “wikipedia” degli alberi genealogici.

Aleksandr Aleksandrovič Malinovskij - detto Kotik, “gattino”, perché il padre aveva come nomignolo Kot, gatto - è stato un importante biologo, genetista e studioso di cibernetica. Questa circostanza ci ha permesso di trovare altri materiali su di lui, sebbene l’omonimia con il padre non fosse proprio d’aiuto nelle ricerche. Anche in questo caso, si trattava comunque di cenni biografici, in apertura di articoli o saggi, spesso contenenti informazioni contraddittorie. La vera svolta è arrivata con una raccolta di scritti su tectologia, teoria dei sistemi e biologia teorica, scaricabile in formato pdf:

А. А. Malinovskij, Tektologija. Teorija Sistem. Teoretičeskaja biologija, Editorial URSS, 2000.

Il volume contiene un lungo articolo di V. S. Klebaner, A. Bogdanov i A.A. Malinovskij, dedicato al rapporto tra padre e figlio. Trasformata la scansione in un file word - con un software OCR apposta per il cirillico, - abbiamo usato un traduttore on-line per farci un’idea del contenuto del testo e infine girarlo alla task force di amici che ci ha aiutati con il russo. Un tassello assolutamente indispensabile, con stralci di corrispondenza, appunti dal diario di Bogdanov, poesie del figlio e altre perle.

Come detto, ricostruire il pensiero del nostro protagonista è stato molto più semplice, anche se in italiano non è stato pubblicato granché.

Soltanto dopo l’uscita di Proletkult, e grazie all’incontro con Noemi Ghetti, siamo andati a riguardarci la bibbia bibliografica di John Biggart et alii, constatando così che la prima traduzione nella nostra lingua di un testo di Bogdanov fu il saggio La poesia proletaria, pubblicato in due puntate su L’Ordine Nuovo, diretto da Antonio Gramsci, nei numeri del 9 e 27 ottobre 1921.

L’anno successivo lo stesso Gramsci, insieme a Giulia Schucht, avrebbe completato una misteriosa traduzione a quattro mani di Stella Rossa, come risulta dal suo epistolario. Ma questa è una storia che racconteremo meglio in un’altra occasione.

Per la cronaca, gli altri testi di Bogdanov pubblicati nella lingua di Dante sono:

La scienza e la classe operaia, Bompiani, Milano 1974.

La scienza, l'arte e la classe operaia, D. Lecourt e H. Deluy (a cura di), Mazzotta, Milano 1978.

Fede e scienza: la polemica su «Materialismo ed empiriocriticismo» di Lenin, (con scritti di L. Aksel'rod, V. Bazarov, P. Juškevic, M. Gor’kij), V. Strada (a cura di), Einaudi, Torino 1982.

Saggi di scienza dell’organizzazione, Theoria, Roma-Napoli 1988.

La stella rossa. L’ingegnere Menni, G. Mastroianni (a cura di), Sinefine, Catanzaro 1988.

La stella rossa. Romanzo-utopia, Sellerio, Palermo 1989.

Quattro dialoghi su scienza e filosofia, Odradek, Roma 1994.

Stella Rossa, Agenzia Alcatraz, Milano, 2018.

(oltre alla già citata Autobiografia).

Un’ottima raccolta bogdanoviana, multilingue e con decine di titoli scaricabili, si trova sulle pagine di Monoskop.

In lingua originale, invece, la risorsa alla quale abbiamo attinto è una biblioteca on-line di classici russi e sovietici, che dedica un ampio scaffale al nostro tectologo.

Naturalmente, per plasmare il personaggio, ci siamo anche serviti di studi e saggi critici sulla sua figura. I testi in italiano, pure in questo caso, non sono molti.

Un ottimo punto di partenza, per inquadrare la questione, ce l’ha offerto l’articolo di Jutta Scherrer, “Bogdanov e Lenin: il bolscevismo al bivio”, in Storia del Marxismo, vol. 2, Torino, Einaudi, 1979, pp. 493-546.

Un’altra utilissima introduzione generale si trova nel libro di Daniela Steila, Scienza e rivoluzione. La ricezione dell’empiriocriticismo nella cultura russa (1877 - 1910), Le Lettere, Firenze, 1996 (sullo stesso argomento, indispensabile anche A. Kelly, Empiriocriticism: a bolshevik philosophy?, in “Cahiers du monde russe et soviétique”, vol. 22, n°1, gen. - mar.1981. pp. 89-118).

Abbiamo incontrato Daniela Steila a Torino, a margine di un’iniziativa in memoria di Luca Rastello. Parlando con lei del nostro ultimo romanzo, abbiamo scoperto di aver di fronte una delle massime esperte interplanetarie di Bogdanov, autrice di alcuni saggi che già avevamo avuto il piacere di leggere, e di molti altri che due giorni dopo sono atterrati nella nostra casella di posta, insieme a un’offerta di aiuto incondizionato:

«...Anche per cose che ho letto, ma non ho mai direttamente utilizzato. Anni fa, per esempio, ho visto nell’archivio di partito i taccuini di Bogdanov che non sono mai stati pubblicati. Ho preso degli appunti ed è un materiale interessantissimo. Lui sembra annotare delle considerazioni “per un romanzo”, come se pensasse a un seguito di Stella rossa e Ingegner Menni. Ma forse voleva soltanto dissimulare delle osservazioni molto dure nei confronti del regime e di Stalin.»

«...Anche per cose che ho letto, ma non ho mai direttamente utilizzato. Anni fa, per esempio, ho visto nell’archivio di partito i taccuini di Bogdanov che non sono mai stati pubblicati. Ho preso degli appunti ed è un materiale interessantissimo. Lui sembra annotare delle considerazioni “per un romanzo”, come se pensasse a un seguito di Stella rossa e Ingegner Menni. Ma forse voleva soltanto dissimulare delle osservazioni molto dure nei confronti del regime e di Stalin.»

Proprio in quei giorni usciva - curato da Daniela - il volume che raccoglie la corrispondenza tra Gorkij e Bogdanov, conservata alla Fondazione Basso di Roma. Ma di questo, parleremo più avanti.

Per ora segnaliamo gli altri studi generali sul nostro che abbiamo letto e utilizzato, dando la precedenza a quelli che sono reperibili on-line.

Sull’empiriomonismo, la tectologia e i tre lustri di battaglie con Lenin, un lavoro molto completo e di grande interesse è:

Z. Sochor, Revolution and Culture. The Bogdanov - Lenin Controversy, Cornell University Press, 1988.

Per un confronto tra diverse interpretazioni e punti di vista, suggeriamo i saggi di John Eric Marot, John Biggart, Zenovia Sochor, Andrzej Walicki e Aileen Kelly, contenuti in Russian Review, n. 3, vol. 49, luglio 1990 - edizione speciale dedicata ad Aleksandr A. Bogdanov.

Sul concetto di “cultura proletaria”, abbiamo trovato considerazioni importanti in:

James D. White, Alexander Bogdanov’s Conception of Proletarian Culture, in “Revolutionary Russia”, 26:1, 52-70.

J. Scherrer, The Cultural Hegemony of the Proletariat: The Origins of Bogdanov’s Vision of Proletarian Culture, in “Studies in History”, 5, 1989.

Moltissimi spunti, a partire da un raffronto tra la tectologia di Bogdanov e la teoria del montaggio di S. Ėjzenštejn - che collaborò per qualche anno con il teatro del Proletkul’t - ci sono arrivati dalla raccolta di autori vari intitolata:

Culture as Organization in Early Soviet Thought: Bogdanov, Eisenstein and the Proletkult. Helsinki, Espoo: Aalto University, 2016.

Il volume può essere “montato” in maniera diversa in base a un tema prescelto, e poi scaricato dal sito del progetto.

Tra le sue pagine, oltre a Daniela Steila, abbiamo ritrovato Fabian Tompsett, vecchia conoscenza di metà anni Novanta, ai tempi del Luther Blissett Project e della London Psychogeographical Association.

Un altro incontro inatteso è stato quello con McKenzie Wark, autore del famoso A Hacker Manifesto, nonché di un’appassionata recensione del nostro Q. Ci ha entusiasmato trovare il suo nome sulla copertina di un saggio dedicato all’attualità del pensiero (eco)sistemico di Bogdanov:

McKenzie Wark, Molecular Red. Theory for the Anthropocene, Verso, London, 2016.

Vedremo più avanti quali sono stati i testi specifici e le fonti storiche che abbiamo utilizzato per i vari aspetti del pensiero e della vita del nostro. Ora è giunto il momento di concentrarci su Denni, la co-protagonista di Proletkult, per la quale la principale fonte d’ispirazione sono stati i romanzi dello stesso Bogdanov.

Stella rossa è disponibile on-line in russo, in inglese e francese (nella prima traduzione, risalente al 1913). Ingegner Menni si trova in inglese, in volume unico con il precedente.

Ma è il poemetto Un marziano bloccato sulla Terra, pubblicato in appendice alla seconda edizione del 1924 (la sesta in assoluto) di Stella rossa, che ci ha spinto a fare di Denni un’extraterrestre che non può tornare a casa. Al momento, lo si trova in inglese, insieme agli altri due episodi della saga. Presto sarà pubblicato anche in italiano, a cura del Kollektiv Ulyanov, in appendice alla traduzione di Ingegner Menni per Agenzia Alcatraz. Oltre a quel testo, bisogna senz’altro citare Walter Tavis, The Man who fell to Earth (1963), dal quale fu tratto il film omonimo di Nicolas Roeg (1976) con protagonista David Bowie (in Italia, è stato tradotto e pubblicato nella serie Urania - n. 359, 1963 e n. 694, 1976 - poi da Minimum Fax, 2006 e BEAT, 2012). Anche il romanzo di R. A. Heinlein, Stranger in a strange land [Straniero in terra straniera] (1961) è stato benzina per accendere l’immaginazione.

Un altro mattone angolare per la costruzione di Denni è quella che Jacopo Nacci ha chiamato “cosmogonia dell’orfano alieno”, tipica degli anime di super-robot che divoravamo da ragazzini. Di quella massa di archetipi e mitologemi abbiamo conservato solo alcuni ingredienti: i due pianeti - uno dei quali minacciato da un cataclisma che potrebbe diventare catastrofico anche per l’altro, l’orfano mezzosangue che cerca uno dei suoi genitori, il padre putativo…

L’idea viene analizzata e sviscerata in:

Jacopo Nacci, Guida ai super robot. L’animazione robotica giapponese dal 1972 al 1980, Odoya, 2016.

Su Yattaran, il suo blog personale, l’autore aveva già pubblicato un testo preliminare alla Guida, suddiviso in 19 post + un bonus: L’altro me – l’avversario nell’animazione robotica classica.

Per il personaggio di Natal’ja Bogdanovna Korsak (1865 - 1945), oltre ai libri già citati parlando del marito, non abbiamo trovato molte fonti autonome. Purtroppo avevamo già finito di scrivere Proletkult quando John Biggart ha reso disponibile on-line la traduzione di un memoriale, scritto da Natal’ja due mesi dopo la morte di Bogdanov. Il testo è quel che rimane di un manoscritto più voluminoso, costudito in casa di Kotik e parzialmente distrutto da un incendio, nel 1990. Le carte che si sono salvate coprono solo il periodo 1894-1901, ma l’introduzione, scritta dallo stesso Biggart e da J.D. White, fornisce molti preziosi dettagli sulla vita di Natal’ja. Leggendola, abbiamo tirato un bel sospiro di sollievo, perché quel che se ne ricava corrisponde all’immagine che abbiamo dato nel romanzo della moglie del nostro protagonista.

Per il personaggio di Natal’ja Bogdanovna Korsak (1865 - 1945), oltre ai libri già citati parlando del marito, non abbiamo trovato molte fonti autonome. Purtroppo avevamo già finito di scrivere Proletkult quando John Biggart ha reso disponibile on-line la traduzione di un memoriale, scritto da Natal’ja due mesi dopo la morte di Bogdanov. Il testo è quel che rimane di un manoscritto più voluminoso, costudito in casa di Kotik e parzialmente distrutto da un incendio, nel 1990. Le carte che si sono salvate coprono solo il periodo 1894-1901, ma l’introduzione, scritta dallo stesso Biggart e da J.D. White, fornisce molti preziosi dettagli sulla vita di Natal’ja. Leggendola, abbiamo tirato un bel sospiro di sollievo, perché quel che se ne ricava corrisponde all’immagine che abbiamo dato nel romanzo della moglie del nostro protagonista.

A memoir of Natalia Bogdanovna Korsak (Malinovskaia), traduz. e introduz. di J. Biggart e J.D. White, 2018.

Altre indicazioni utili le abbiamo ricavate da un articolo sulla corrispondenza intercorsa tra Bogdanov e Lunačarskij nel periodo 1909 - 1913, dal momento che le lettere passavano spesso per le mani di Natal’ja e Anna - sorella di Saša e moglie di Lunačarskij.

I.A. Lapina, Ėmigracija i provincija, in «Terra Humana», n. 3, 2010.

Per immaginare e descrivere l’aspetto di Natal’ja, abbiamo avuto a disposizione soltanto due fotografie.

Una è quella della famosa partita a scacchi sul terrazzo di Villa Blaesus a Capri, dove lei compare al centro, lo sguardo rivolto in basso.

L’altra si trova sulla lapide della tomba dove le sue ceneri riposano insieme a quelle del marito, al cimitero moscovita di Novodevičij.